コロコロ変わる。もう大人の都合で入試制度を変えるのは止めにしないか。

キーワードで振り返る平成30年史 第22回

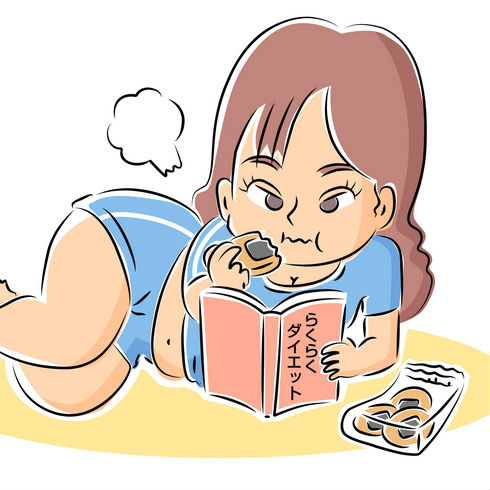

■「とれるうちにとっておく」

現在の日本の少子化は誰もが知るところ。しかしそのことに他の人達に比べ4半世紀早く気がついた業界がある。それが教育業界だ。官民問わず、今後生徒数が減っていくのは平成当初の教育業界では常識だった。にもかかわらず、直近での高卒者も大学進学率も増加していた。ここで選択肢は2つ。今後の減少を見越してコンパクト化を目指すのか、とれるうちにとっておくのか。高等教育機関の運営に携わる者たちの選択は後者であった。

それは何も利欲にかられてだけのことではない。受け皿を求める親と子のニーズともまた合致していたからだ。こうして平成の世で、今後生徒数の減少は明らかなのにもかかわらず雨後の筍のように大学の新設や学部学科の増設が行われた。つくった以上は定員を埋めなければならない。青田買いを思わせるような受験生の早期囲い込みが増加した。

教育行政の姿勢の変化もあった。バブルを例に採らずとも、昭和晩期の日本は世界的にも有数の、いや世界一と言ってもいい教育大国だった。特に優れていたのが識字率の高さ。日本の教育は決して天才を育てるものではなかったが、その一方で、庶民や学習困難な層でも、ある程度の読み書きができ、九九をはじめそこそこの実用性の高い計算能力があり、基礎たる教養知識も持ち合わせているという平均能力の高さを目指したのが日本の教育だった。そしてそれは終身雇用、年功序列、護送船団方式、といったお約束社会の日本の風土によくあった。個で勝負するのではなく組織で勝負する。天才やエリートが少ない代わりに非エリート層でもそれなりの能力を持ち合わせている。製造業中心の加工貿易国家だった日本にはまさにうってつけの教育だったと言える。

ところが日本は自らそれを放棄してしまった。当時日本が文化的に憧れていた欧米は経済や社会の行き詰まりの遠因が教育にあったことを見抜いた。「ではどこの国がうまくいっているのか?」「日本だ。では日本の教育に倣おう」こうして欧米や東南アジアの多くの国々が日本型の基礎重視、最低必要事項はマスターさせるという教育に切り替えた。