攻略した城の数が最も多いのは誰なのか?

外川淳の「城の搦め手」第95回

戦国時代には、城がたくさんあった。どこまでを城とするかという定義により、数値は異なるが、日本には2万から4万の大小さまざまな城が存在したとされる。

豊臣秀吉による天下統一は、数万単位にも及ぶ城の所有者を例外なく、殺害するか屈服させる作業だったともいえる。

そう考えると、秀吉は、万単位の城を攻略したこととなり、戦国史上もっとも多くの城を攻略した武将という栄誉に輝くことになる。

秀吉は、信長の命を受け、但馬平定戦に着手。但馬進攻では、岩州城や竹田城を攻略すると、但馬の山名氏は、本拠の此隅山城を放棄して逃亡したため、秀吉は但馬一国を平定することができた。

羽柴秀長によって攻略された竹田城

2008年11月撮影。このころ、城内でみかけたのは百名前後。山城としては訪れる人は多めではあったが、最近はもっと増えているという。

2008年11月撮影。このころ、城内でみかけたのは百名前後。山城としては訪れる人は多めではあったが、最近はもっと増えているという。

羽柴勢が直接攻撃したのは、数か所の城であっても、丹波国内にある数十単位の城を連鎖的に支配下に従え、城郭攻略数を一気に稼いでいる。

秀吉が自身で指揮をとって攻略した城は、三木城、鳥取城、備中松山城など、20城前後と思われる。

ただし、配下が攻略した城や、戦わずして陥落した城を含めると、数千単位となり、正確な数値を導きだすのはライフワークとなるだろう。

鳥取城 天球丸石垣

鳥取宿泊時、朝の散歩時に撮影。丸い曲線を描く石垣は、崩落防止の補強として江戸時代後期に築造された姿を復元。

鳥取宿泊時、朝の散歩時に撮影。丸い曲線を描く石垣は、崩落防止の補強として江戸時代後期に築造された姿を復元。

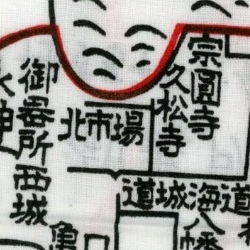

戦国時代を終え、天下泰平の江戸時代が到来すると、小幡景憲の甲州流軍学をはじめ、数多くの軍学が発生。その大多数は、実戦経験よりも机上の空論によって構成されており、戦国時代の実像を読み解く上での障害となっている。

城郭研究の世界でも、三十数年ほど前までは、軍学の影響を受けていたものの、机上の空論の部分は完全に排除されつつある。

その行き過ぎた傾向として、「虎口」が軍学用語であるとして「城の出入り口」と言い換える面倒な動きもあった。

江戸時代の軍学にも、それなりの利用価値もあり、何事も中庸が寛容だと思う。