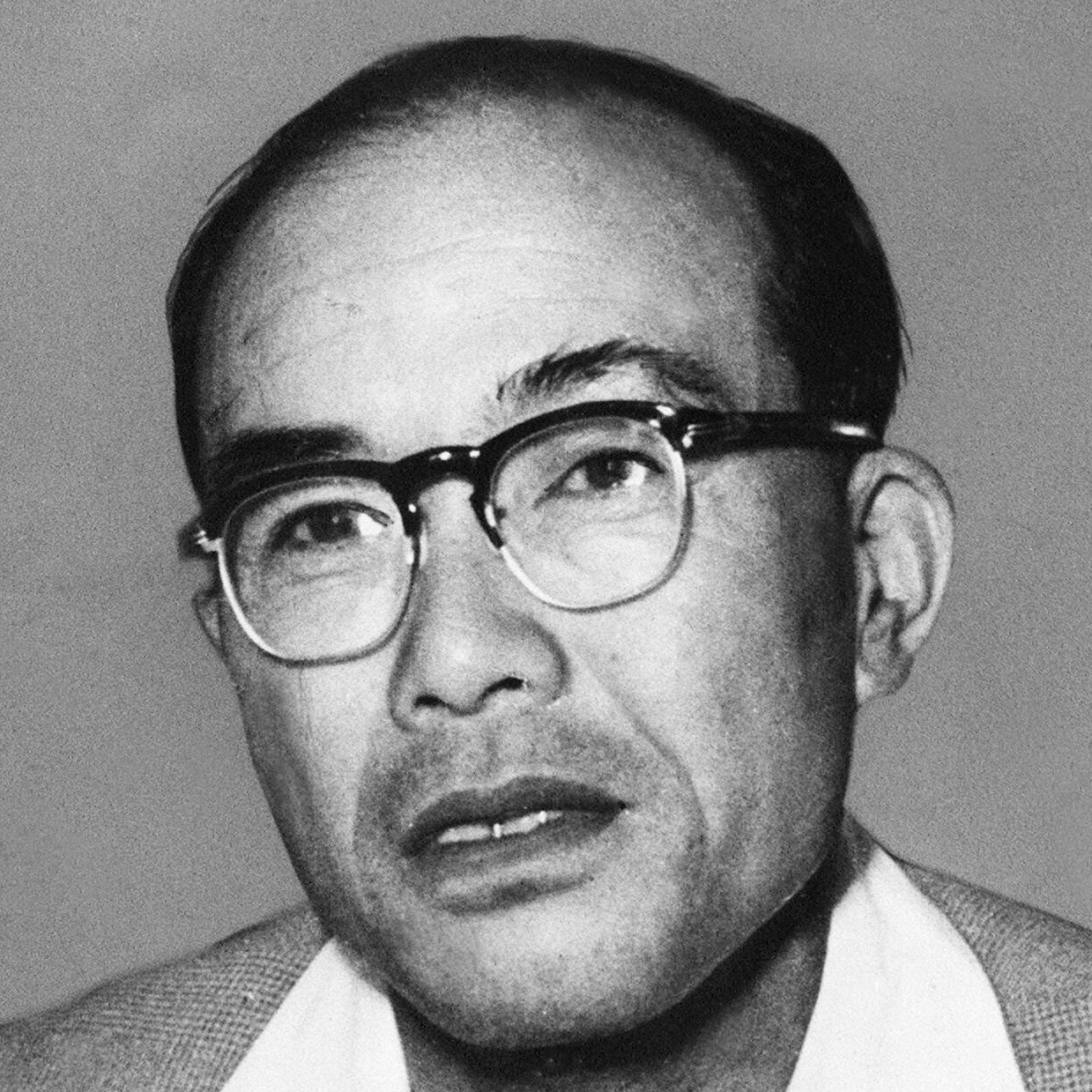

引き際の美学を体現した名経営者・本田宗一郎が涙した瞬間とは

【連載】「あの名言の裏側」 第1回 本田宗一郎編(4/4)進取の精神と引き際 本田氏の考える進取の気質の重要性と老いたる者の引き際

とはいうものの、人間は誰しも衰えていきます。本人としては「万年青年」的な姿勢を旨としながら、古くさい感覚や方法論に縛られて、傲慢に自説を押し付けたり、ピントのズレたことを尊大に語ったりするようなご老体も、世間に少なくありません。

そうした振る舞いの無粋さを重々承知していたであろう本田氏にも、開発の第一線で陣頭指揮を執る立場から退く際には、少なからず軋轢が生じ、さまざまな葛藤を抱えました。

1960年代後半、空冷エンジンにこだわる本田氏に対して、空冷エンジンの限界を見極め、水冷エンジンの開発を進めるべきだと考える若手技術者たちが反発。空冷VS.水冷の対立が起こります。どうしても持論を曲げようとしない本田氏に嫌気がさし、一時は一部の技術者が出社拒否をするまでの状況に。程なく、本田氏の意向をくんで空冷エンジンを搭載した小型乗用車「ホンダ1300」がリリースされますが、販売は振るいませんでした。

これをひとつの契機に、かねてからくすぶっていた本田宗一郎・技術者限界説、ホンダの世代交代が本格的に語られるようになります。そして1971年、本田技術研究所(本田技研工業の研究開発部門)の社長の座から、本田氏は退くのです。

その際のエピソードとして、次のようなくだりが語りつがれています。当時、総務担当役員だった西田通弘氏(のちにホンダの副社長などを歴任)が、「研究所員もどんどん育っているので、そろそろバトンタッチを」と、昼食の蕎麦をともにしながら恐る恐る話しはじめたのだそうです。すると、西田氏が先の発言を言い終わるかどうかというタイミングで「よく言ってくれた。何なら、今日にでも辞めていいぞ」と涙を拭いながら即答したといいます。本田氏としても、自身の引き際を感じとっていたのでしょう。むしろ、部下に気を使わせてしまったことを申し訳なく思っていたのかもしれません。

さらに1973年、ホンダの設立時から本田氏の片腕として、名参謀として経営面で辣腕をふるってきた副社長の藤沢武夫氏とともに本田技研工業の社長からも退き、取締役最高顧問となります。いざ退くとなったときには、鮮やかに、さっぱりと引く。ここにも、本田氏の美学が反映しているように感じます。

本田氏は「姥捨て」(『私の手が語る』収録)という掌編の随筆で、次のように述べています。

元気のいいのは結構だが、やはり年齢にふさわしいこととそうじゃないことがある。自分では元気だと思って振る舞っていることが、はた迷惑になっていないかどうか。とくに地位のある人になるとまわりはお世辞のひとつもいうので判断が難しくなり、老害を引き起こす。

いま考えると、ずいぶん残酷な風習に思えるが、昔は人生そのものの定年ともいうべき、姥捨てが行われていたという。(中略)

しかし、私が考えるに、姥捨ての習慣を当然の掟として考えていた人にとっては、われわれが想像するほどショッキングなことではなかったかもしれぬということである。それこそ、従容として棄てられていった老人たちもいたのではないか。(中略)老いるにしたがって、余分なことを感じなくなることはありがたいことで、これはやはりうまく利用してゆきたいものである。

老いた者には、老いた者としての立ち回り方があり、引き際がある。そうした“よりよく老いていくための作法を磨く”ような意識も、「明日」のことを真剣に考えからこそ生まれてくるものなのかもしれません。若々しい考え方、進取の気質を貫いたからこそ到達できた、本田氏らしい老成の境地ではないでしょうか。

- 1

- 2