名僧はいかにして究極の選択をしたか

弾圧を受けるなかで法然が下した2つの革命的決断

新仏教を生み出した選択力

鎌倉時代に勃興した新仏教の祖師の中で、法然はもっとも温厚な人物だったと思われる。しかし彼が果たした役割は、革命的とも言えるものであった。法然の浄土宗開宗がなければ、鎌倉新仏教の開花はなかったからだ。

法然の父・漆間時国(うるまときくに)は凶賊を取り締まる押領使(おうりょうし)を務めていたが、ある日、夜討ちに遭って殺されてしまった。そのため法然は9歳で仏門に入った。『法然上人行状絵図』によると、臨終の際、時国は9歳の息子に、「敵を恨むな。仇を討とうとすれば、争いは代々続いて果てることがない」と言ったという。

この事件により幼い法然は、父と武士としての将来をともに失ってしまった。こうした過去をもつ法然が、浄土信仰に惹かれていくのは、当然の帰結であっただろう。13歳のときに比叡山に登り、皇円(こうえん)・叡空(えいくう)らに学んだ。

だが、法然は浄土信仰ばかりを学んでいたのではない。天台教学はもちろんのこと、南都(奈良)や京に遊学して法相宗(ほっそうしゅう)・三論宗(さんろんしゅう)・華厳宗(けごんしゅう)・真言宗(しんごんしゅう)などを学んだと伝えられている。

それでも、法然の迷いは晴れなかった。学んでも学んでも求める真理は明らかにならない。法然は自分には仏教を学ぶ才能がないのではないかとまで悩んだという。 だが、法然が広い学識を持っていることは、論争相手も認めることであった。すでに比叡山で学んでいる頃から「智慧第一の法然房」と呼ばれていたほどだ。だが、その知識がかえって法然の目をくらませたのだろう。

学べば学ぶほどその先があることが明らかになる。それらすべて知り尽くすことなど到底できはしない。秀才であるがゆえに直面する悩みといえよう。 そこで法然はひとつの方法論を発見するに至る。それが「選択」であった。

すなわち、8万4000ともいわれる仏教の教えの中から阿弥陀如来の極楽浄土へ往生を願う浄土信仰を「選択」し、浄土信仰の教えの中でも中国の僧・善導の教えに従うことを「選択」し、さらに善導の教えの中でも「一心に念仏を称えれば極楽に往生できる。それが阿弥陀仏が選び取った救済法であるから」という教えを信仰の拠り所とすることを「選択」したのである。

仏教の革新的転換

こうした選択に基づき法然は、仏法を理解する力を失った末法の世の人間が救われる道は、阿弥陀仏の本願(念仏を称えた者を極楽に迎えること)にすがるしかないと考え、念仏に専心せよと説いた。

この教えはふたつの面で革新的だった。ひとつは、すべての者が等しく救われる道であること。これにより貴族も庶民も男も女も阿弥陀仏によって救われる存在であること、いわば阿弥陀仏の前の平等を明らかにしたのである。

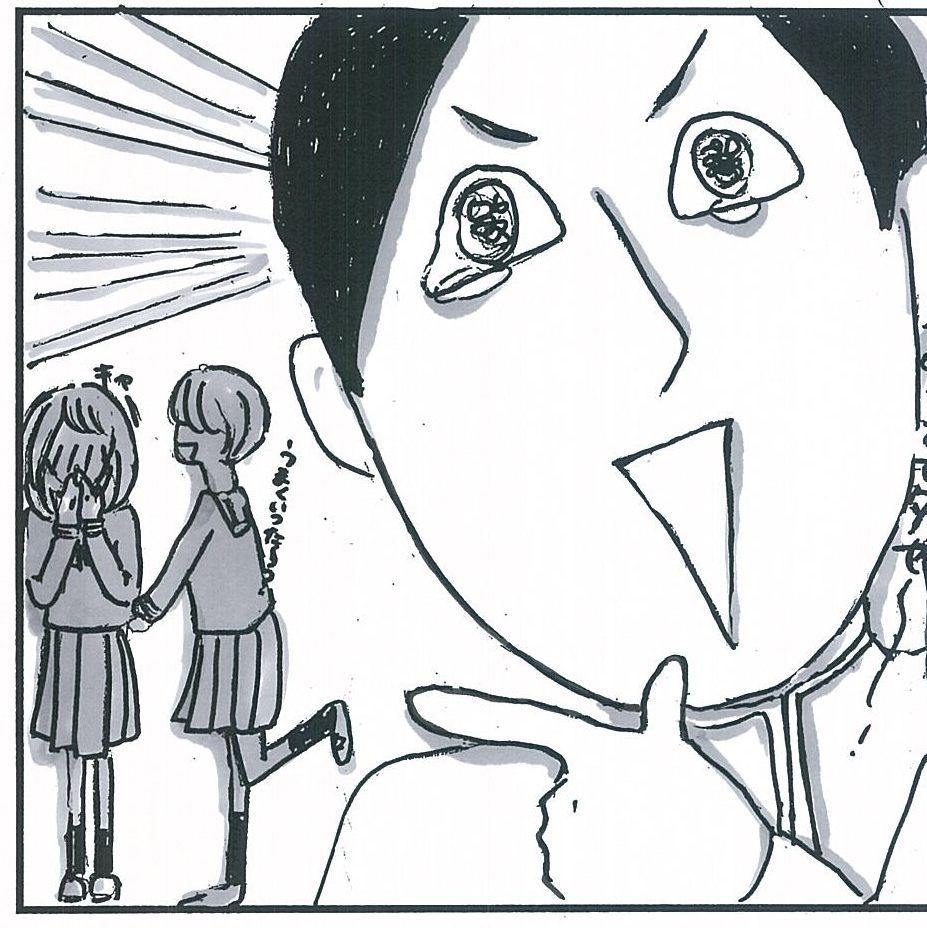

もうひとつは、念仏のみを行とする専修(せんじゅ)の教えであること。難行を数多く行うほど功徳があるというそれまでの常識をひっくり返したのである。法然はこの教えをもって庶民の間に入っていった。戦乱や飢饉によってすさんでいた民衆こそ、こころの救済を求めていたからだ。専修念仏の教えは、彼らにとってまさに福音であっただろう。法然は民衆に向かってこう説いた。

「生きていれば念仏を称えた功が積もり、死んだならば浄土へ参るのです。いずれにしても目出度いことで思い煩うことなどないと思えば、死ぬも生きるも悩むことではないのです」(「つねに仰せられける御詞」)

既成教団側は法然の教えが急速に広まっていくことを宗教界の秩序を壊すものと受け取り、弾圧に乗り出した。法然は弁解に努めたが、ついには四国に流罪となった。

しかし、法然が動かした歴史の歯車は止まらなかった。法然の勇気ある選択は時代を変える原動力となり、すべての者が救われる教えへの探求は、鎌倉新仏教という大きなうねりへと発展していったのである。