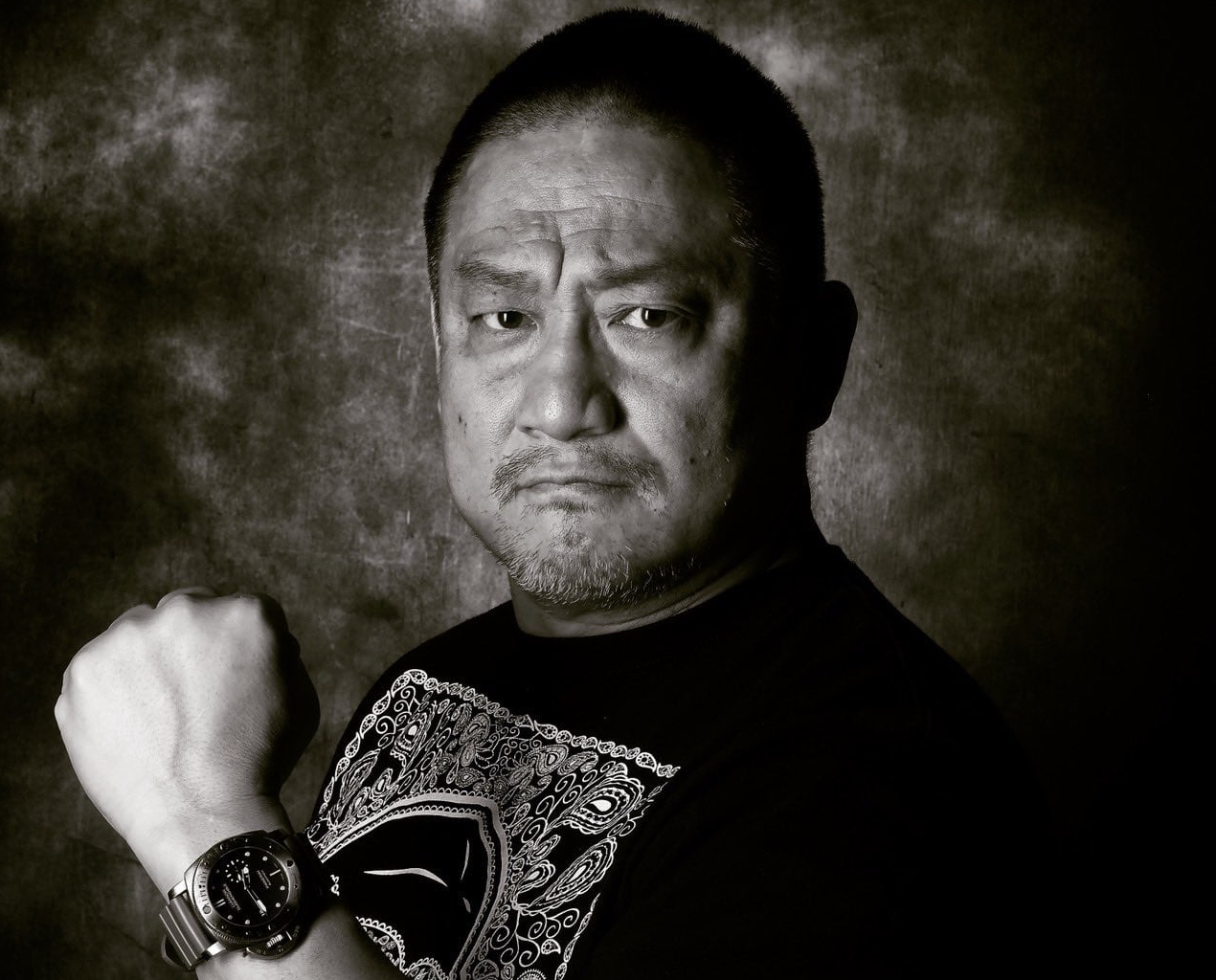

ド底辺から業界3位までDDTを育てた男・髙木三四郎が語る「ど底辺から立ち上がる方法」

プロレス界の常識を打ち壊した男がいる。彼の名前は髙木三四郎。

サイバーエージェントグループCyberFight副社長であり、プロレス団体DDTプロレスの運営に携わっている。同団体をWWE、新日本プロレスに次ぐ業界3位の位置にまで大きくした立役者だ。デビュー当時は専門誌に見向きもされなかったレスラーと団体が、今やアリーナクラスの会場を埋めるほどにまでになっている。この成長の秘訣とは? そして彼が生み出した「路上プロレス」とは何だったのか? 髙木を直撃した。

■類まれなプロデュース力は大学時代に培われた

髙木三四郎は1970年、大阪府豊中市に生まれた。幼少期からテレビっ子で、その流れでプロレス中継も熱心に見ていた。テレビで見た、ザ・ファンクス(ドリー・ファンクジュニアとテリー・ファンクの兄弟タッグ)vsアブドーラ・ザ・ブッチャー&ザ・シーク戦がプロレスの原体験だという。

「僕が子どもの頃は友達と一緒にプロレスごっこに夢中でしたよ。休み時間になるとマットの上でバックドロップとかしてました。そんなことをしているうちにプロレスラーになりたいなって思いましたね。当時の憧れはテリー・ファンクとドリー・ファンク・ジュニア。後は天龍同盟結成前の天龍さんと阿修羅・原さん(※1)です。地味な感じの人が好きでしたね」

プロレスラーに憧れた髙木少年だったが、中学校には柔道部すらなく、ここでは格闘技に触れる機会がなかった。進学先の高校でようやく柔道部に入部。周りの同級生、先輩みんなプロレス好きという環境だった。顧問がやる気がないのをいいことに、畳の上でバックドロップやブレーンバスターなどのプロレス技ばかりかけていたという。

そして大学時代、前田日明が作ったUWFが一大旋風を巻き起こしていたが、髙木と言えば次第にプロレスからは距離が遠くなってしまう。理由は「テレビ番組研究会」に入ったのをきっかけに、イベントプロデュースにのめり込んでしまったからだ。当時麻布にあったマハラジャで開かれたディスコパーティーにふと誘われて行った。そこで客の熱量に圧倒されると同時に、「自分でも同じように盛り上がれるイベントをやりたい」という思いが湧いた。

髙木は芝浦でのイベントで3,000人の集客に成功させたが、この類まれなプロデュース能力はこの時に培われたものかもしれない。

「ジュリアナ東京を使って飯島愛さんのイベントをやった時に、モニターがあるから使おうとなってオープニングVを作って流したのが最初でした。エンディングも、曲を流して盛り上がって終わりだったのを、自分たちはエンドロールを流してバラードチックな曲で締めたんです。

だからDDTで、日本のプロレスで初めて本格的に映像を使ったのも、僕からすれば特別なことではなくてそれが当たり前な感覚だったんですよね。こうしたアイデアの元ネタは、やっぱりテレビであり、映画。ホイチョイプロの作品やトレンディードラマって、最後はそういう感じで終わるじゃないですか」(ベースボールマガジン社『レスラーヒューマンストーリーII プロレスラー男の履歴書』p80-87より引用)

※1 阿修羅・原:ラグビーの日本代表を経てプロレスに転向。国際プロレスや全日本プロレスで活動していた。天龍源一郎とのタッグ「龍原砲」はファンの間で語り継がれている。