童話『星の王子さま』は、はじめから大人向けに書かれていた

哲学的なテーマやセリフの溢れる、フランス文学の名作の秘密とは?

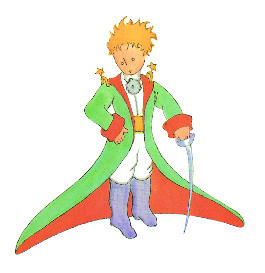

本当に子ども向け?

『星の王子さま』の世界

フランスの作家・サン=テグジュペリの代表作『Le Petit Prince』、つまり日本で言うところの『星の王子さま』は本当に子ども向けの内容なのか、いや、大人向けではないのか? ということは、発売当初から各国で議論の対象になっている。

日本語版に関しては、原書に比べて童話であることをあまりに強く意識している。いや、意識し過ぎていると言っていいだろう。なぜなら、翻訳者の内藤濯(あろう)氏は、子どもにわかりやすいようにと、漢字はなるべく使わず、思う存分に意訳しているからである。

たとえば、最初のほうに出てくる「ぼくたちには、ものそのもの、ことそのことが、たいせつですから」の原文は、「nous qui comprenons la vie」で、素直に訳すと「人生を理解しているぼくたちは」である。意訳そのものは素晴らしいにしても、これではサン= テグジュペリが伝えようとした意味から少しズレてしまうのではないだろうか? これはほんの一例だが、全体にそういう具合だから、大人が手にして読むにはちょっと照れくさいほど子どもっぽい文になっている。

その点、原書は、使われている単語こそやさしいが、その意味は深く、大人にならなければわからないニュアンスのところが多い。また、フランス語の文体は洗練されていて美しく、センテンスにリズムがあって、読んでいてうっとりするほどだ。

そう考えるとこの本は、子どものための童話というジャンルを、はるかに超越していると言える。サン= テグジュペリ自身も、そのあたりは十分に意識していたようで、童話を書くように勧められたものの、献辞にはまず、「この本を、あるおとなの人にささげたが、子どもたちには、すまないと思う」と書いている。

献辞を捧げられたレオン・ウェルトはエッセイストであり小説家。ふたりは一九三一年に出会って意気投合、数日間、離れなかったという。サン= テグジュペリはウェルトのことを「私のいちばんの親友」と言ってはばからず、ユダヤ人だった彼のために、第二次大戦中、『ある人質への手紙』という小冊子を書いて贈っている。

そのうえで、「そのおとなの人は、子どもの本でも、なんでも、わかる人だからである。…… そのおとなの人は、むかし、いちどは子どもだったのだから……」と、さんざん言い訳をしたあと、苦しまぎれに最後に「子どもだったころの レオン・ウェルトに」と書き直している。だから本当は、彼は最初から大人のために書いたのではないだろうか。そう考えると、王子さまが、純粋な心を持ちながらも純粋な子どもではなく、どこか大人っぽいのもよくわかるのだが。

日本では、日本語訳が子どもっぽいとはいえあまりにも名文で、ひとり歩きしているところもある。しかし、内藤氏が精魂こめて意訳した部分を、もとの意味に戻して読むと、より深く大人の気持ちのなかに入ってくるのである。名訳にケチをつけるのは、神を冒瀆(ぼうとく)するようで心苦しいのだが、こんな素敵な本を子どもだけに読ませておくのはもったいないと思う……。本当は大人になってこそ読むべき本なのだ。

<『『星の王子さま』 隠された物語』より抜粋>