『CMナウ』がナウかった頃【新保信長】新連載「体験的雑誌クロニクル」11冊目

新保信長「体験的雑誌クロニクル」11冊目

子供の頃から雑誌が好きで、編集者・ライターとして数々の雑誌の現場を見てきた新保信長さんが、昭和~平成のさまざまな雑誌について、個人的体験と時代の変遷を絡めて綴る連載エッセイ。一世を風靡した名雑誌から、「こんな雑誌があったのか!?」というユニーク雑誌まで、雑誌というメディアの面白さをたっぷりお届け!「体験的雑誌クロニクル」【11冊目】「『CMナウ』がナウかった頃」をどうぞ。

【11冊目】『CMナウ』がナウかった頃

昔のツイッターで「○○なう」という言い回しが流行っていたのをご記憶の方も多いだろう。誰が言い出したのか、なぜひらがな表記なのかは知らないが、今のツイッター(自称X)の荒廃ぶりを思えば、実に牧歌的な時代であった。

しかし、「ナウ」という言葉が本当に流行ったのはそれよりもっと前、70年代から80年代にかけての頃だ。『時代が読める 広告三十年相』(日本広告業協会/1985年)には、1972年の流行語として「ナウい」が挙げられている。1972年といえば、伝説のテレビ番組『ぎんざNOW!』がスタートした年。それが流行のきっかけかどうかはわからないが、まったく無関係でもない気がする。

国会図書館のデジタルデータ(図書・雑誌約230万点)から言葉の出現頻度を可視化する「NDL Ngram Viewer」で調べても、「ナウな」は1972年から一気に増加し、ピークが1973年。「ナウい」は1980年に急増、「ナウな」と入れ替わるように81年をピークとして86年ぐらいまでは、結構な頻度で使用されている。

1984年10月には「週刊文春」で泉麻人『ナウのしくみ』が連載開始。ただし、こちらは著者自ら述べているとおり、当時すでにやや〈恥語〉=使うと恥ずかしい言葉になりつつあった「ナウ」を相対化する視点を含んだタイトルだった。国会図書館のデータにも80年代後半以降の分には「ナウなヤングのプレイスポット」みたいなネタ的使用が含まれていると思われる。それらを総合して考えると、72年から83年あたりまでが「ナウ」が真にナウかった時代と言えるのではないか。

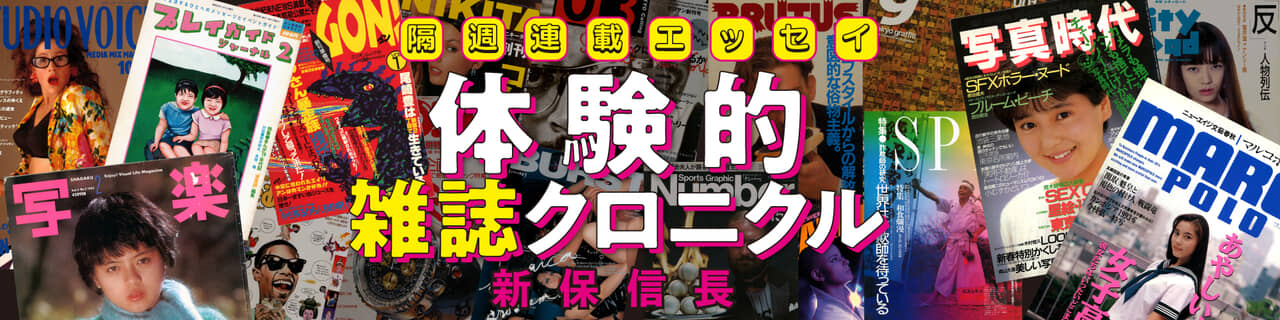

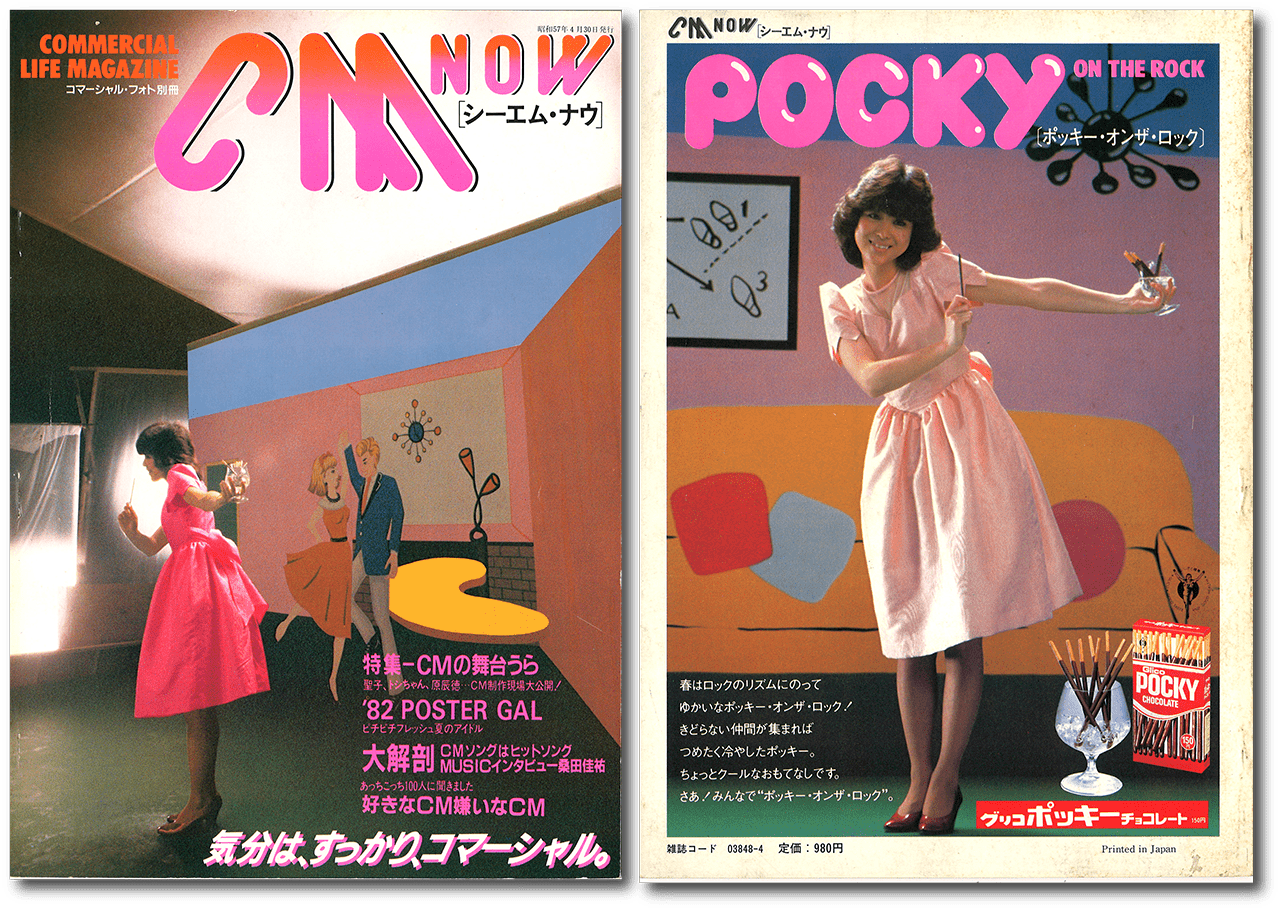

ギリギリその時代の末尾に登場したのが『CMナウ』(玄光社)だった。1号目はコマーシャル・フォト別冊として1982年4月30日発行。表紙はポッキーCM撮影中の松田聖子を別アングルから撮影したもので、表4(裏表紙)にはそのポッキーの広告が入っている。話題のCMの舞台裏やクリエイターの仕事ぶりを紹介する雑誌であり、「気分は、すっかり、コマーシャル。」というキャッチコピーがいかにも80年代のノリである。

そんな業界的コンセプトの雑誌が成り立つのか? と思われるかもしれない。が、【5冊目】でも書いたように、当時は紛れもなく「広告ブーム」だった。1979年『広告批評』創刊、81年『ビッグコミックスピリッツ』誌上にてホイチョイ・プロダクションによる日本初(?)の広告業界マンガ『気まぐれコンセプト』連載開始。同年、糸井重里によるあの歴史的コピー〈不思議、大好き。〉が世に放たれ、翌82年の〈おいしい生活。〉へと続く。そうした状況下、『CMナウ』は創刊されたのだ。