「父の死ぬ瞬間の、最期の呼吸が撮りたい」ーー虚構の世界に生きた人間の真実【緒形圭子】

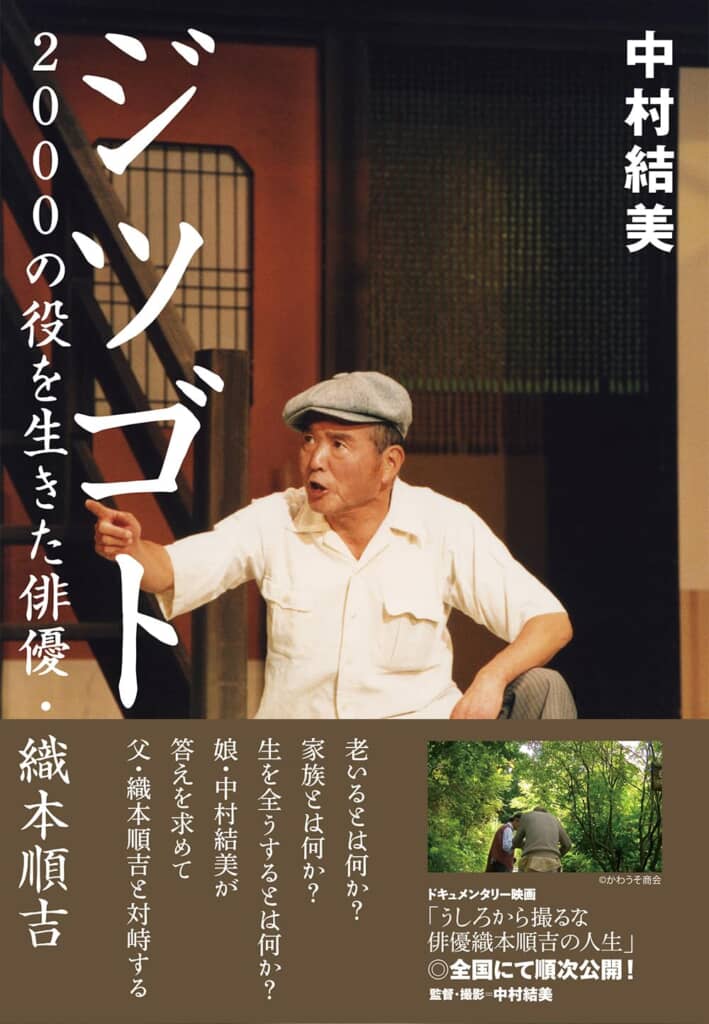

「視点が変わる読書」第19回 『ジツゴト』中村結美 著

何が起きるか予測がつかない。これまでのやり方が通用しない。そんな時代だからこそ、硬直してしまいがちなアタマを柔らかくしてみましょう。あなたの人生が変わるきっかけになるかもしれない・・・そんな本がここにあります。「視点が変わる読書」連載第19回。中村結美著『ジツゴト』(キネマ旬報社)を紹介します。

「視点が変わる読書」第19回

虚構の世界に生きた人間の真実

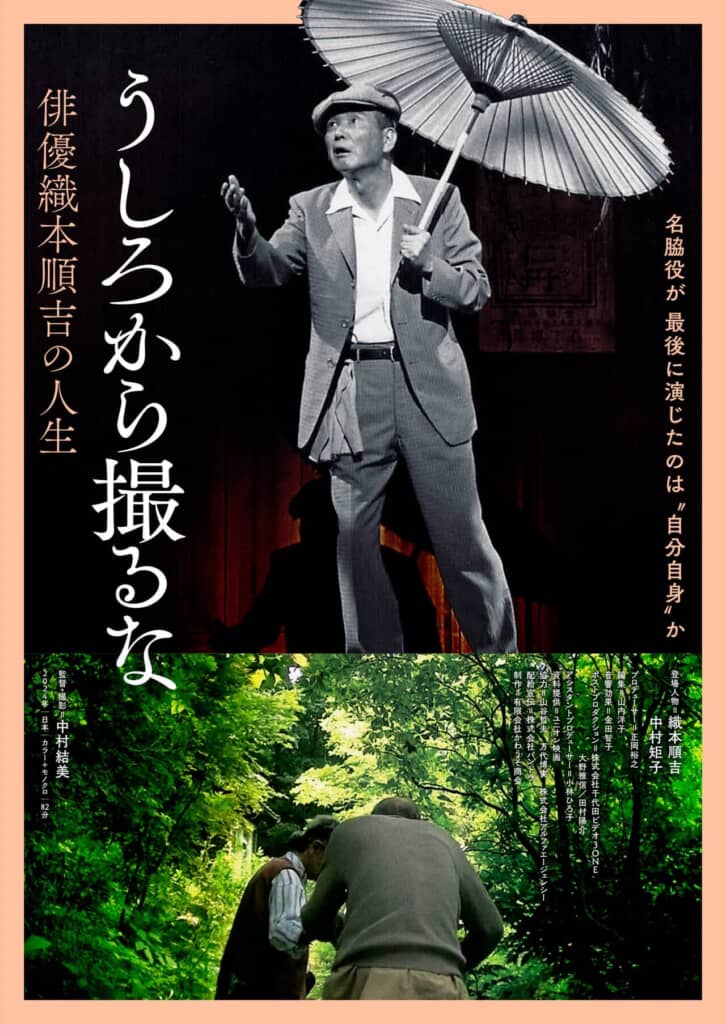

■ドキュメンタリー映画「うしろから撮るな」の衝撃

4月3日、新宿K’s cinemaで「うしろから撮るな」を見た。

朝から雨が降る寒い日であったにもかかわらず、12時からの回は84席のシアターの六割方が埋まっていた。

この映画の監督は脚本家、放送作家、テレビ・ディレクターとして活躍する中村結美。彼女にとって初めてとなる映画作品の被写体は実の父である俳優の織本順吉である。とはいえ、劇映画ではない。2015年5月から2019年2月までの約4年間、老いにより体の自由が効かなくなり、台詞覚えがおぼつかなくなりながらも92歳で亡くなる直前まで現役俳優を貫いた父の姿に自らのカメラで迫ったドキュメンタリーだ。

織本順吉は稀代の名脇役として知られるが、いちばん私の印象に残っているのは「仁義なき戦い 完結編」の早川組組長・早川英男である。

深作欣二監督の「仁義なき戦いシリーズ」は戦後間もなく始まった広島ヤクザの抗争を描いているが、五作目完結篇の舞台は1970年代の広島。市民社会によるヤクザ敵視が厳しくなり、それをかわすため、広島の暴力団を統一して政治結社を立ち上げるような状況になった。しかし、表向きは政治結社でもヤクザ組織であることに変わりはなく、政治結社の会長の座をめぐり、まさに「仁義なき戦い」が繰り広げられるのだが、菅原文太、小林旭、宍戸錠、北大路欣也、松方弘樹らがギラギラした強烈な存在感を放つ中、織本は淡々と小物の組長を好演していた。

この役者は目立たないのに存在感があるから不思議だ。

中村はまず父親の最後の4年間をテレビのドキュメンタリー番組「老いてなお花となる最終章 俳優・織本順吉 父と娘 最後の記録」にまとめている。この作品は2020年3月にNHKBSスペシャルで放送されたが、あいにく私は見逃してしまった。

それを今度は映画にして再度世に問おうというのだから、このテーマへの中村の執着は並々ならぬものがあるのだろう。

「うしろから撮るな」は駅前で織本が誰かを待っているシーンから始まる。ガードレールに座ったり、うろうろ歩いたりする姿をカメラは追い、やがて車が近づいてくると、「ああ、あれだ」と言って、車に乗り込む。マネージャーの車らしい。

車は撮影場所の寺に到着し、織本は法衣に着替える。風体は老住職そのものだが、台詞を忘れてまごついたり、監督に注意されているところをカメラは容赦なく捉えている。

場面変わって、家の中。織本が自分で血糖値を測っている。糖尿病なのだろう。ところが、いつも食後に血糖値を測ろうとしないため、中村に、「血糖値は食後も測って食前と比べなきゃだめ」と言われ、「測ることなんか簡単だ」と言い返すものの、結局測らず、怒りだし、しまいには泣きだしてしまう。

この後も衣装合わせや撮影現場などにおける織本と家での織本の姿が交互に映し出され、観客は娘や妻の助けを借りながら仕事をし、生活している織本の状況を把握していく。

『ジツゴト』は「うしろから撮るな」、「老いてなお花となる最終章 俳優・織本順吉 父と娘 最後の記録」のメイキングであり、カメラで撮り切れなかったもの、編集の都合で切ってしまって伝えられなかったものが詰まっている。

本のまえがきの最初に中村は「ジツゴト」という言葉の意味を上げている。

1. 歌舞伎で、判断力を備え、人格的にすぐれた人物の精神や行動を写実的に表現する演技。また、その演出。

2. 真実であること。真剣であること。

そして、こう続ける。

……地味だけど地味なまま、テレビという虚構の世界で、〝ジツゴト=写実の演技〟を極めようと最後の最後まであがいた一人の老人の最後の数年間を、そのまま〝ジツゴト=真実であること〟としてお届けしたい。そう思ってこれを書かせていただいた。

KEYWORDS:

✴︎KKベストセラーズ 好評既刊✴︎

『福田和也コレクション1:本を読む、乱世を生きる』

国家、社会、組織、自分の将来に不安を感じているあなたへーーー

学び闘い抜く人間の「叡智」がここにある。

文藝評論家・福田和也の名エッセイ・批評を初選集

◆第一部「なぜ本を読むのか」

◆第二部「批評とは何か」

◆第三部「乱世を生きる」

総頁832頁の【完全保存版】

◎中瀬ゆかり氏 (新潮社出版部部長)

「刃物のような批評眼、圧死するほどの知の埋蔵量。

彼の登場は文壇的“事件"であり、圧倒的“天才"かつ“天災"であった。

これほどの『知の怪物』に伴走できたことは編集者人生の誉れである。」

![充実した人生に唯一必要なもの【森博嗣】連載「日常のフローチャート」第35回[最終回]](https://www.kk-bestsellers.com/wp-content/uploads/写真35-1.jpg)