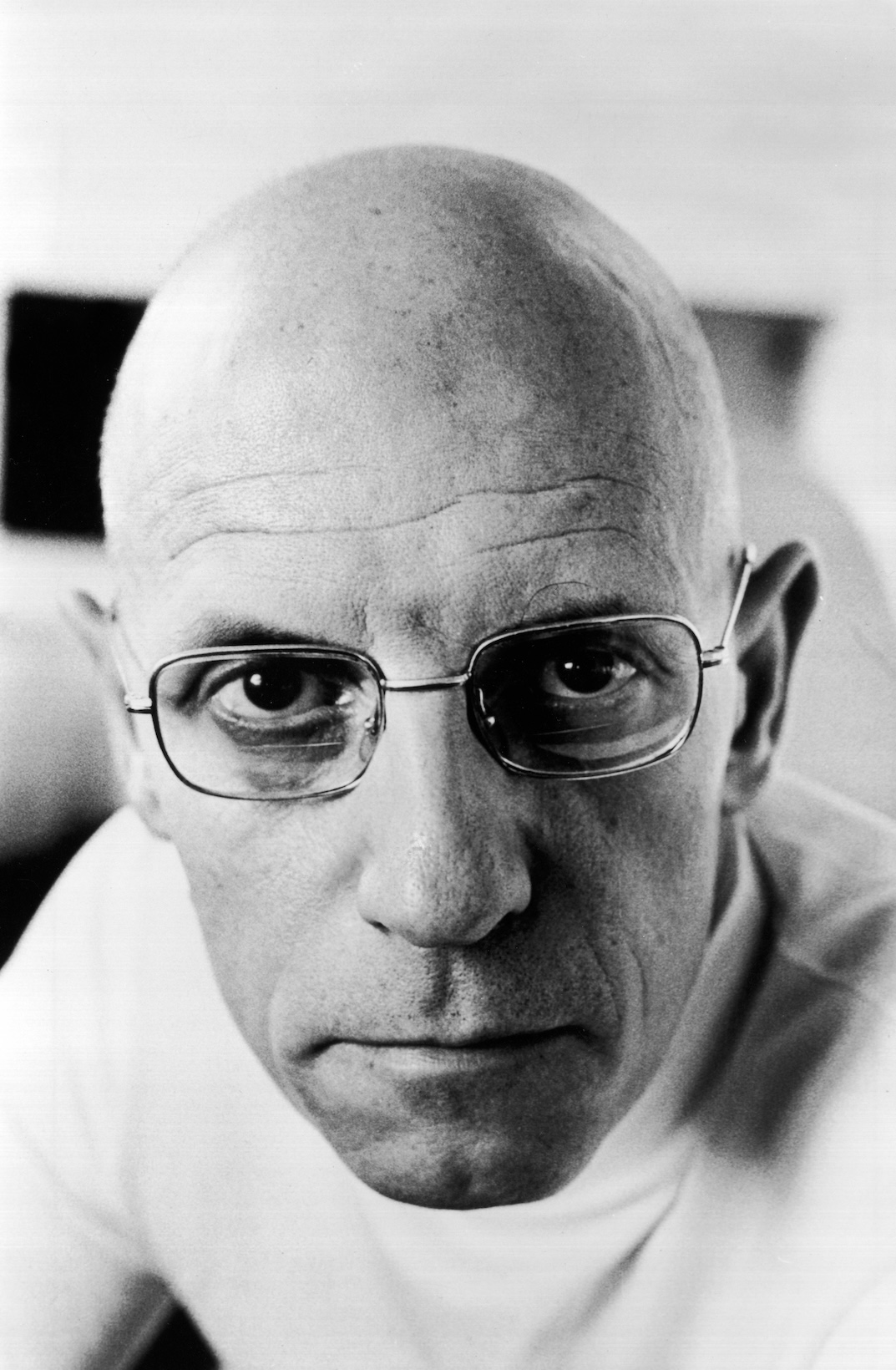

「ポルノ表現は保護されるべきものか否か?」 前衛芸術と「公/私」の境界線への挑戦【仲正昌樹】

「ポルノと女性の権利」についての考察2

■「公/私の境界線」への挑戦が、ポルノの本質か

もっと判断が難しい場合がある。前衛的な演劇や舞踏、インスタレーション等で、セックスをさほど念頭に置かず、人間の身体の構造や動きを通常とは別の仕方で表象すべく裸体表現をするものがある。私自身も、そうした演劇の創作に関わったことがある。そうした裸体を含む身体表現を前衛的なアーティストが試みるのは、多くの場合、公/私の境界線をめぐる常識的・日常的な感覚に挑戦したいからである。普段、公共の場で見ることがはばかられているもの、私秘的な場でたまに個人的に見ることもあるくらいのものを、敢えて公共の場に持ち出し、公衆がじっくり見る機会を作り出し、どういう変化が起こるのか見極めたいのである。

身体表現を伴うものに限らず、前衛芸術ではあまり公共の場でじっくり見たりすべきでないものを、敢えて多くの公衆の視線に晒すことがある。美術館で便器をじっくり見ることに主眼があるデュシャンの『泉』はそういう試みだし、家の中のガラクタとか、性器の象徴のようなものを展示するタイプの作品にはそういう意味合いが込められていることがしばしばある。

ドゥウォーキンは、そうした公/私の境界線への挑戦が、実は、ポルノの本質かもしれないことを指摘する。人々がポルノを見たいのは、単にリアルなセックスの代替あるいは補完物が欲しいだけではなく、本当は見ることが許されないはずの、私秘的な他人のセックスを見ることができる、という感覚、更に言えば、そのことを世間に知られて恥ずかしい思いをするかもしれない、という背徳感を求めているからだとも言える。

そうした感覚への嗜好と、前衛芸術の欲望の間にはっきりした区別を付けることはできないだろう。前衛芸術自体が、公私の境界線を越えることに伴うのぞき見への欲望や背徳感があることを前提にし、それを利用する形で創作しているからである。違いを付けるとすれば、のぞき見と背徳感をそのまま無批判に享受し続けたい消費者の欲望

しかし、そうした意図を制作者、出演者一人ひとりにおいて正確に把握することなどできないし、試みに失敗したり、挫折した前衛芸術はどう見るべきか。前衛芸術を、「公/私」の境界線という面から社会を変革するポテンシャルを有するものとしてその存在を認め、積極的に推奨するのであれば、ポルノなど、いわゆる低俗な欲求に奉仕するものとされる娯楽と区別するのは難しくなる。

文:仲正昌樹

産経のコピー.jpg)