『この世界の片隅に』は単なる反戦アニメーションではない

いまを生きる日本人「誰でもの物語」

日本に生きるすべての人にとってのアニメーション映画

鑑賞後になって、ふと気付いたことがあった。それは、私の祖母が、ちょうどすずと同じくらいの年の生まれで、戦時中に広島で看護婦をしていたと聞いたことだ。

祖母が生まれたのは、広島との県境に近い島根県の山間の村だそうなので、すずのように広島の海沿いの暮らしとは違ったかもしれないが、共通したところも多くあっただろう。祖母は小柄で、いつも朗らかな笑顔を浮かべて、広島弁に近いイントネーションで接してくれるので、もしかしたら若い頃はこの映画に出てくる「すずさん」のような雰囲気だったのかもしれない。その頃の話を詳しく聞いたことはないけれど、この映画のすずたちのように、戦争の時代の中でも懸命に日常生活を送って、時には笑顔になったり、辛く苦しい思いを感じ、同じような物語があったのだろうか。そう思うと、この映画で描かれた物語はとても他人事ではないと感じたし、現代の平和のありがたみを心から実感できた。

総力戦が行われた20世紀の戦争は、戦場の兵士や将校、政治家だけでなく、一般の人々をも否応なく巻き込むものだった。だから、戦時中に日本に生きていた者は皆、何らかの形で戦争に巻き込まれていたことだろう。今の日本に生きている者の大部分の親、祖父母、曽祖父母くらいの世代は皆何らかの形で戦争を経験していて、もちろん直に戦争を経験した世代の人も多くが健在である。

呉や広島だけでなく、日本全国のどこでも、『この世界の片隅に』で描かれたのと同じような、笑顔と苦しみ、悲しみの物語が、その当時に生きていた人の数だけあったはずだ。

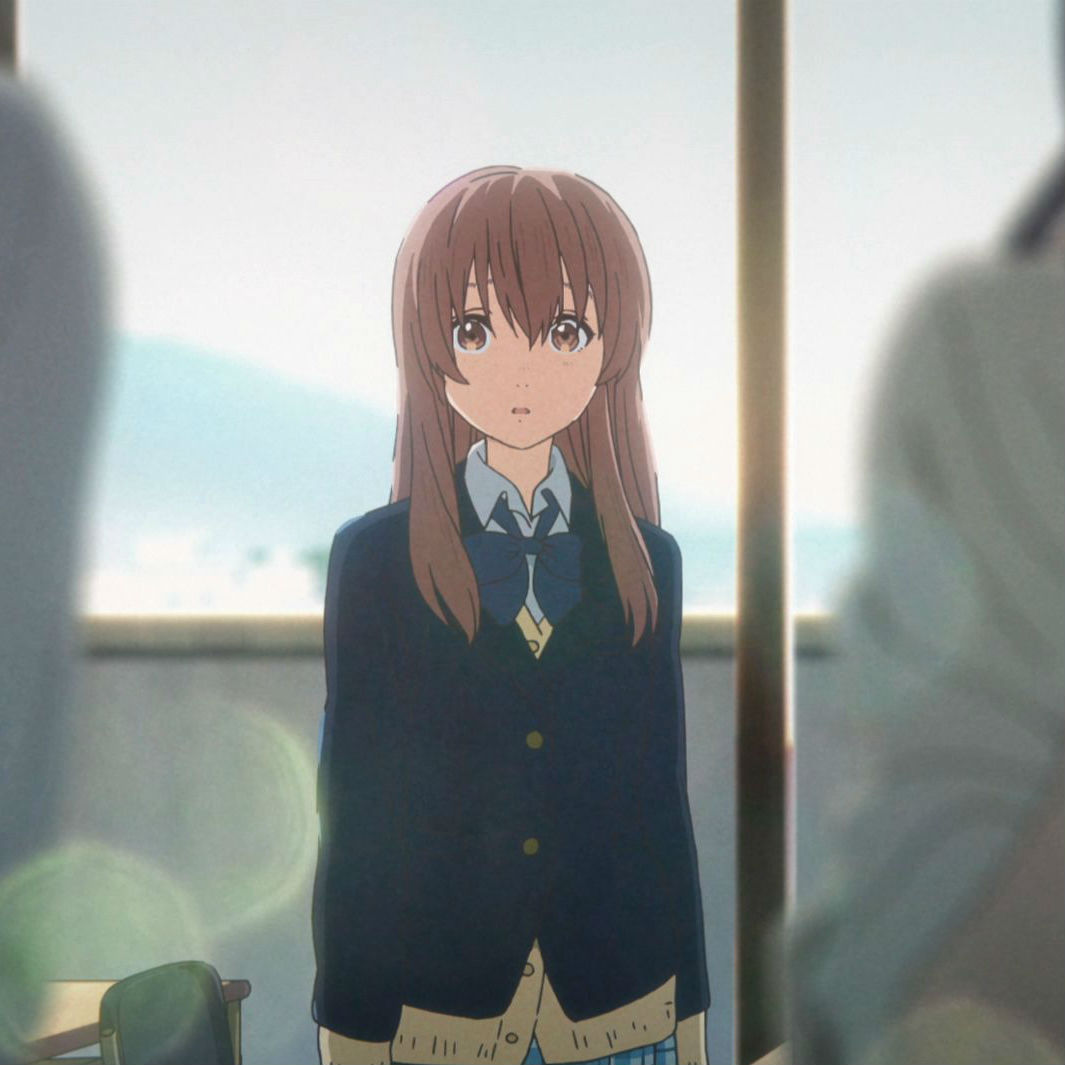

すずがたまたま生まれ育ったのは戦争の時代だったが、もし現代に生まれ育っていれば、それこそ『あまちゃん』の天野アキのように、アイドルを目指したりする、ちょっと天然で、周囲から愛される女の子として生きていたかもしれない。逆に、たまたま現代に生きている私たちがあの時代に生まれ育っていたら、否応なく戦争に巻き込まれて、苦しい思いを強いられながらも、すずたちのようになんとか笑顔で生きようとしていたのかもしれない。

そう考えると、『この世界の片隅に』で描かれたのは、日本に生きている皆に共通した「誰でもの物語」なのだと言えるのではないだろうか。

物語の前半でコミカルなシーンをたくさん描き、キャラクターに愛着をもたせてから、後半にシリアスな展開を持ってきて、愛着あるキャラクターが辛く悲しい状況に巻き込まれていく姿を見せるというのは、「泣ける物語」の王道でもある。そのため、『この世界の片隅に』は、戦争を題材としていて考えさせられるテーマを含みつつも、先に書いたように一つのエンターテイメント作品としても十分に楽しめる。

呉の軍港の様子も丁寧に描かれていて、航空母艦・飛鷹と隼鷹が揃っているからマリアナ沖海戦前の様子かなとか、大和が沖縄に向けて出撃する頃かなと思えるシーンもあったり、重巡洋艦・青葉が呉の海に着底して半分沈んでいる姿が描かれていたりと、ミリタリー好きが見ても楽しめるポイントもあるだろう。

むしろ、「反戦」を訴える映画を観てやろうと意気込んでいくよりも、一つのエンターテイメント作品を観て楽しんでこようというくらいの軽い気持ちで観たほうが良いようにも思える。そのほうが「誰でもの物語」の中から、それぞれ自分にとっての物語を見つけられるのではないだろうか。

だからこそ、現在のように上映館数があまり多くないのはもったいない。そこら辺の街にたくさんある、人気映画を数多く上映しているような大型シネコンでも上映されていれば、誰もがもっと気軽に見られるし、意気込んで観なくても良い分だけ、始めから「反戦」的なものに苦手意識がある人の心にも響くのではないだろうか。むしろ『この世界の片隅に』を観るべきなのは、(私のように)「反戦」的なものに苦手意識を持っている人なのだから。

- 1

- 2