徳川四天王・井伊直政が造営した石垣が遺る箕輪城

外川淳の「城の搦め手」第8回

先日、箕輪城を訪れた(箕輪城の概略については、高崎市の公式サイトを参照のこと。ただし、同じように行政が提供している宇都宮城や金沢城などのサイトと比較すると、情報量はきわめて少ないのが少々残念……)。

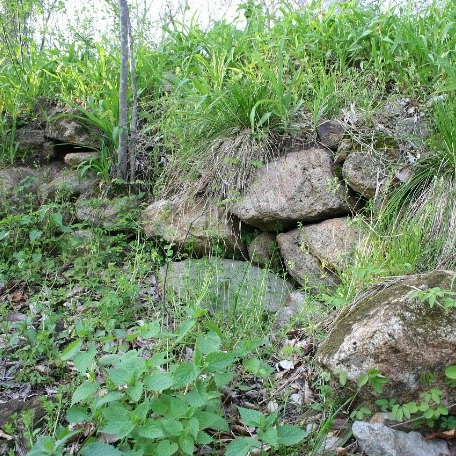

さて、箕輪城の見所の一つは、城内に点在する石垣なのだが、それらは、徳川四天王の一人として名高い井伊直政が城主だった時代に造営されたと考えられる。

手作り感いっぱいの案内表示と石垣

城内各所には、案内板が設置され、発掘成果が掲示される。

箕輪城では、1987年に国指定史跡となって以来、発掘調査が進められている。ただし、調査が一段落すると、埋め戻されるのが原則であり、現在は、写真のような案内表示によって調査の成果を知ることができる。

箕輪城を訪れた目的は、発掘調査の進展と、史跡としての活用をどのように進めるのかを知るためだった。発掘の進展状況は、案内板によってある程度理解できたとともに、城内を巡っていたとき、挨拶を交わした地元の方と会話することにより、史跡活用の方向性を知ることができた。

その方のお話によると、「城内に資料館を建設することは計画されているが、着工までは、もう数年必要らしい」「城の一部を復元するとしても、金山城や鉢形城のようにはしない」という流れで進行しているようだ。

私は、金山城や鉢形城のような戦国の城の復元方法に対し、否定的な見解を抱いている。

鉢形城(埼玉県大里郡寄居町) 城門(左)とともに、玉石による石垣(右)が復元される。玉石の石垣の積み方が現代工法のように見え、現実感に欠ける

金山城(群馬県太田市) 発掘調査の成果にもとづき、石垣が復元される。復元よりも残されていた基礎部分の保存を優先すべきか?

だた、全体的な流れでは、このような復元形態が肯定されていると思いきや、疑問が抱かれているという点で城に対する意識の変化が感じられた。

城の整備というと、行政主導で行われることが多い。だが、そろそろ、地元住民や研究者が計画策定の主体となる日の到来が望まれる。箕輪城が今後、どのような形で保存され、史跡として活用されるのか、注目したい。