「エール」五郎「麒麟」義昭の共通点、朝ドラ・大河における戦争観の歪みと葛藤を考える【宝泉薫】

■朝ドラ「エール」はなぜ異彩を放っていたのか?

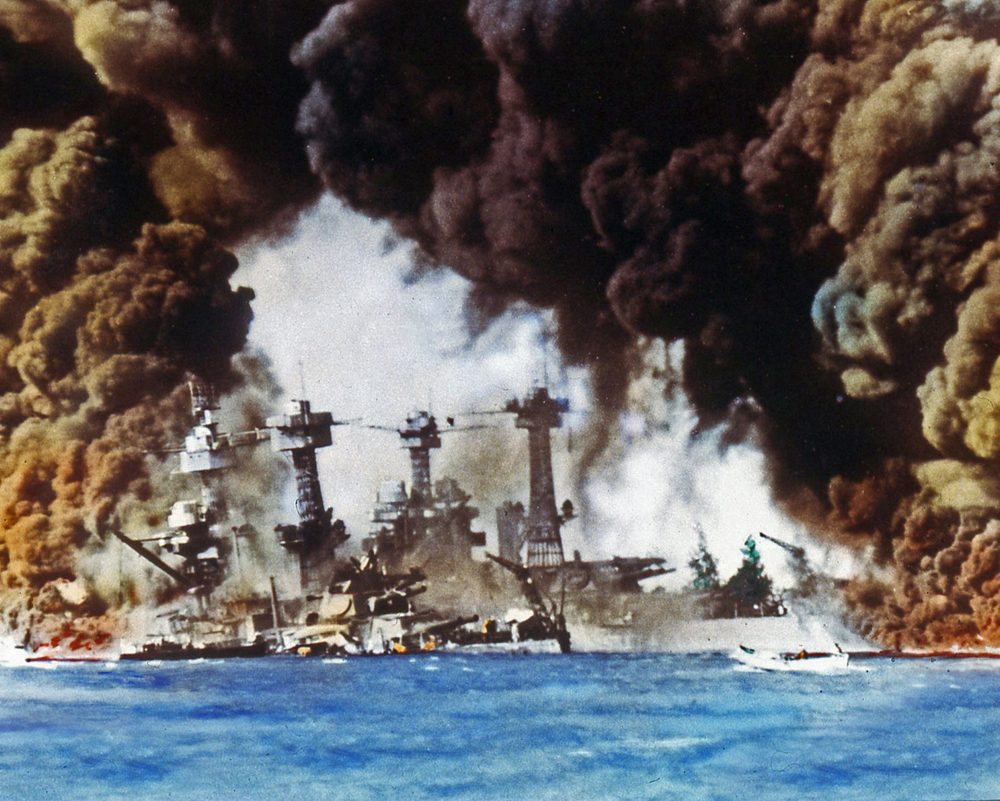

今年も12月8日がやってきた。日本軍の真珠湾攻撃、すなわち太平洋戦争の開戦から79年だ。

しかし、メディアはあまり扱わない。NHKの朝のニュースなど、同じ日(こちらは1980年)に米国で起きたジョン・レノンの射殺を大きく取り上げていた。まったく、ここはどこの国なのか。あの戦争に勝っていたら、今も国民的記念日として盛大に祝われていただろうにと、がっかりしてしまう。

ただ、あの戦争、国民的ドラマではよく扱われる。NHKの朝ドラは、あの戦争を描くのが大好きなのだ。主人公がもっぱら女性で、戦争を男性主導の政治的災厄と見なし、被害者的な悲劇性を強調できるからだろう。命を落とすのは、主人公以外の登場人物。たとえば「おしん」(1983年)では、戦争協力に積極的だった夫が責任を感じて自決したりする。

そんな朝ドラの歴史において、異彩を放ったのが先月終了した「エール」だ。これは主人公が男性で、しかも軍歌も得意にした作曲家・古関裕而がモデルだった。

それゆえ、いつもより踏み込んだ戦争の描き方がされることに。軍歌で売れっ子になった主人公は、慰問先のビルマで恩師の戦死を目の当たりにして、戦場の苛酷さを知る。そんな死地に、自分の軍歌が多くの人をいざなっていたのではと悔恨にさいなまれ、曲が書けないスランプに陥るのだ。そこから終戦後しばらくして立ち直り「長崎の鐘」「オリンピック・マーチ」などで平和の素晴らしさを謳い上げるようになるというのが、ドラマ終盤の流れだった。

が、実際の古関は、もっと淡々と職業作家をやっていた。「軍歌の覇王」と呼ばれたことに戦後、複雑な感傷は抱いたようだが、もともと人を応援、鼓舞する音楽が得意で、その時代時代の注文に応えていたにすぎない。そのブレのなさこそが、職業作家としての偉大さでもあった。

ではなぜ、そういう史実に近い姿が描かれなかったのかといえば、盛り上がりに欠けるから、感動的でないから、というのが大方の見方だ。たしかに悲劇的要素もないと、ドラマは盛り上がらないし感動も生みにくい。ただ、その根っこにはやはり自虐史観がある。作り手も視聴者も、あの戦争は悪、われわれ日本人は反省すべきだという感覚を前提にしているため、ともすれば過剰なほど、戦争の暗さや残虐性が強調されるし、悲劇的効果もいっそう高まるのである。

象徴的なのは、主人公が恩師の戦死の直後に泣きながらうめく台詞だ。

「僕、僕、何も知りませんでした。何も知りませんでした。ごめんなさい。ああ、ごめんなさい」

この「ごめんなさい」は計6回出て来るが、正直、いたたまれなかった。いまだに中国や韓国に謝れと言われ、米国が落とした原爆についても「過ちは繰返しませぬから」と誓い続ける日本の姿まで重なって見えたからだ。

そして、もうひとつ象徴的だったのは最終回だ。番外編的な趣向として、キャストたちが古関メロディーを歌うというコンサート形式だったが、軍歌は完全に省かれていた。古関をモデルにしながら、その業績の一部が黒歴史扱いされているようで、こちらもいたたまれなかった。

とまあ「エール」には、今の日本人が戦争をフラットに考えることができない現状が反映されていたわけだ。