蒼空の「ヘヴィー級剣闘士」、双発戦闘機列伝

技術力で明暗が分かれたその栄光と凋落

爆撃機の護衛、対地攻撃、偵察など、 マルチタスクをこなした異形の戦闘機に肉迫! 連載第1回。

■時代の寵児として誕生

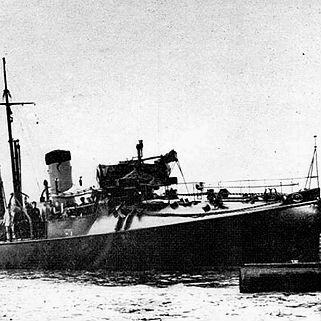

イギリスの有名な双発万能機デハヴィランド・モスキートの戦闘爆撃機型FB.Mk.VI。双発機ならではの機首への武装搭載の結果、機首前端に.303口径ブローニング機銃4挺、機首下部にイスパノ20mm機関砲4門という重武装が可能となった。搭載準備中なのは500ポンド中容量爆弾4発。

主翼の単葉化が進み、機体構造も金属や木製の骨組みに羽布を張ったものから金属製モノコックとなり、密閉式風防や引き込み式主脚の普及など、1930年代は航空技術が急速に進歩した時期であった。その結果、列強間では戦闘機よりも速い爆撃機が今日お披露目されると、明日にはそれより速い戦闘機が発表されるといったシーソーゲームが繰り返されていた。

このような流れの中で、単発戦闘機は原則的に、自国の国土や味方の軍勢の爆撃を目的として飛来する敵爆撃機の迎撃が主任務と考えられていた。そこで、迎撃に上がってくる敵単発戦闘機から味方爆撃機を守るべく、爆撃機と同じ長距離を飛べる戦闘機が求められた。

まだ増槽タンクが実用化されていなかった当時、燃料搭載量を増やして航続距離を伸ばすには機内燃料タンクを大きくしなければならず、ゆえに機体の大型化は避けられない。そしてそうするには、単発よりも双発のほうが有利であった。

しかも当時はまだ、パイロットが1人しか乗っていない単発単座戦闘機が長距離を行って空戦をしてから同じ長距離を戻るというのは難しいと考えられており、パイロットを補助する搭乗員が必要と考えられていた。それに、パイロット1人分の「2つの目と2本の腕」に加えて、2人目の搭乗員のそれがもう1組同じ機上に存在するのは(複座)、単座の場合に比べてきわめて有利であった。

かくして、増大した燃料に加えて1人増えた搭乗員とその関連装備の重量を支えるのに有利だという観点から、双発戦闘機がにわかに脚光を浴びることとなった。

- 1

- 2