神仏具問屋ハシモト清が創業80年を迎え「神仏具」を再定義。日本的美意識や価値観を受け継ぐ器として、現代人の「心の拠り所」づくりを2025年度からスタート

~日本有数の神仏具の街・富山県高岡市から始める、日本人の原体験を呼び起こすプロジェクト~

1945年 富山県高岡市にて創業し、人々に心の拠り所となる商品や場を提供してきた神仏具問屋 株式会社ハシモト清(本社:富山県高岡市あわら町、代表取締役:橋本卓尚)は、4月1日を夢を発信する日にしようとするプロジェクト「April Dream」に賛同します。このプレスリリースは株式会社ハシモト清の夢であり、実現を本気で目指しています。

創業80周年を迎える神仏具問屋・ハシモト清のApril Dream

■ハシモト清は「日常的に目を瞑る行為を促し、誰かや何かとの繋がりを感じられる道具が神仏具である」と考えます

ー小さい頃、仏壇に手を合わせ目を瞑った経験はありますか?

祖父母の家や実家に帰省すると、仏壇の前でお線香を炊き、おりんをならし、手を合わせて目を瞑るーー。20代後半以降の世代には、そんな原体験がある方も多いのではないでしょうか。

効率化や生産性が求められる現代において、眠る時間以外で目を瞑り何かに想いを馳せる、もしくはゆっくりお香を炊くという時間を確保することは難しく、ヨガや瞑想やサウナがブームになるなど、意識的にその時間を作ることができるコンテンツがトレンドになっています。

しかし、家に仏壇や神棚があった時代は自然や神様、ご先祖様など、直接触れられないけれど確かにそこに存在する何かとの繋がりを、日本人的感覚や美意識として感じる時間が日常的にありました。それは日本人的原風景にもなり、心の安定に繋がる拠り所にもなっていました。

“日常的に目を瞑る行為を促し、誰かや何かとの繋がりを感じられる道具/手段”である神仏具。現代において「人々の心の拠り所」に成り得る道具を、もう一度今のライフスタイルに合う形で日常に取り戻していく。それが人々へ心の拠り所を提供し続けてきたハシモト清の使命だと考えています。

■創業80年、ハシモト清(せい)と神仏具の歴史

<終戦後、鋳物/漆器の産地・富山県高岡市の職人と神仏具の製造・販売をスタート>

1945年 富山県高岡市で創業した神仏具問屋であるハシモト清は、現在の代表である3代目 橋本卓尚(たかひさ)の祖父・橋本清一(せいいち)と祖母・橋本とよの切り盛りによって、戦後まもない激動の日本において美術銅器や仏具をメーカーとして製造・販売する事業を中心に栄えてきました。清一は営業として全国各地を巡り、国内外への販売を担当。妻 とよは地元・高岡に残り、商品の製造まわりを一手に担います。女性が工場を回り、職人たちを束ねる姿は当時では珍しく、その豪胆な性格も相まって、今でも職人たちの間で語り継がれるほどの存在でした。

創業39年目、産業が発展し多くの関連製造業の方々と仏具を製造していました(写真中央/清一・とよ)

<家を建てる予算の3分の1を仏間・仏壇に使う、暮らしの中心に仏壇や神棚がある日本の原風景>

地域ごとに特色があり、つくりや加飾が異なる仏壇。豪華絢爛な仏壇と仏壇のための仏間は家族が想いを込めてつくる場でした。

仏壇の文化は天武天皇の時代、西暦685年から始まったといわれています。日本古来の文化として、仏壇は先祖と繋がり対話する場を作る装置であり、家にご先祖様を祀り、家族を守ってもらう重要な拠り所でした。神具である神棚もまた、家庭や会社の商売繁盛や安泰を願う拠り所として、永く大切にされてきました。戦後の日本において、家を建てる際の予算の3分の1が仏間・仏壇に使われるのが一般的だったことからも、その存在は家や家族と非常に大きな結びつきがあったことが伺えます。

<1980年代以降 仏間が家の間取りからなくなり、2024年には仏壇がない家庭が70%超>

1980年に入ると住宅の洋風化が進み、和室のある間取りが減少。それと共に“仏間”も自然となくなっていきます。2024年9月に実施した20代~59歳に向けたネット調査(※1)では、現在家に仏壇がないと回答した人が70%を超えました。業界内でも、現代のライフスタイルにあわせて仏壇のサイズダウンやデザインのモダン化が進んでいます。また、近年では海洋散骨や樹木葬などお墓を買わずに、少量の遺骨を手元で供養するという選択肢も出てきました。変わりゆく時代のなか、ハシモト清では現代のライフスタイルに馴染む神仏具の開発を続けてきました。

ハシモト清はいまの暮らしに馴染むことや、故人や家族の好みに合わせて仏具を選べるよう、仏具の企画・開発を通して、選択肢を広げてきました

■令和の時代に求められる“何かや誰かとの繋がり”や“日本的美意識”を探求

<自然や神事、先祖との繋がりが薄れた今、精神的な支えとなる「心の拠り所」のブーム>

SBNR(Spiritual But Not Religious/宗教的ではないがスピリチュアル)という言葉が近年注目を浴びています。近年欧米を中心に注目を集める概念で、特定の宗教を信仰していないが精神的な豊かさを求める人々やその価値観を指します。ヘルシーで健康的な食事、マインドフルネスなど、目に見えない精神的な価値への関心が高く、日本の伝統的な信仰や宗教、思想文化の中で培われた価値観と非常に親和性が高いと言われています。

<自分をととのえる、これからの「心の拠り所」を再定義>

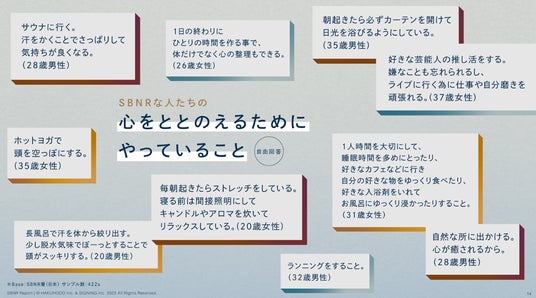

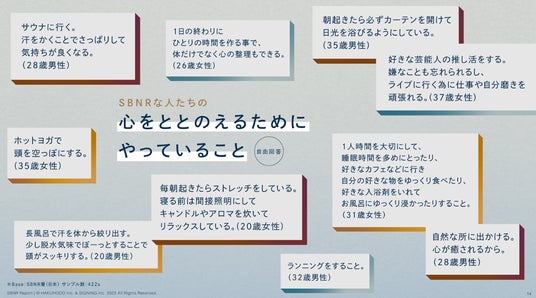

80年に渡り人々に「心の拠り所」を提供してきたハシモト清は、本当にいま人々が求めているものを探求するため、これからの日常に残していきたい日本ならではの価値観や美しい所作、そして人々に今必要な「心の拠り所」を探求するラジオ番組「日本のものづくりと美しい生活」を2024年12月よりpodcastにて開始しました。ゲストは、香り、食/お酒、アパレルなど人々の生活により身近な拠り所を生み出している方々を迎えています。番組や、ヒアリングを通してSBNRと言われる価値観を持つ方々の声を集め、神仏具が人々にもたらしてきた行為や繋がりの再定義を進めています。

▼podcastにて配信/ラジオ番組「日本のものづくりと美しい生活」

https://open.spotify.com/show/3h0id7Ixkj7oDK9mQuRKrW?si=c36c2f9296cf4f1c

引用元:HAKUHODO HUMANOMICS STUDIOが配信する「SBNRレポート」

また、社内でデットストックとなっていた1980年代以降の仏具の香炉や花立を、現代の職人の手で加飾してアップサイクルし、現代の生活に戻すブランド「わびさびポット(R)︎」の企画開発・販売なども手がけています。1つとして同じものはない職人の手仕事と、そこに植物が加わることで自然との繋がりを感じられるプロダクトは、手元に置くことでふとスイッチを切り替えられるアイテムとして販売開始から話題となっています。

デットストックの仏具の香炉や花立を再加飾し、多肉植物を植えることで現代の生活に戻したブランド「わびさびポット(R)︎」

■町の発展を願い創建された「高岡關野神社」の敷地内で、心の拠り所となるアイテムや時間と出会う宿を備えた体験型ショップを2025年中にオープン

<人々にとって>

2025年、ハシモト清のはじまりの場所である富山県高岡市にて1806年に城の鎮守として建てられた高岡關野神社(たかおか・せきのじんじゃ)の敷地内で、SNBRな人たちがそれぞれの心の拠り所となる商品や、時間に出会う体験ができる宿を備えたショップをオープンする計画が進んでいます。いまを一生懸命に生きる人々が、年に一度高岡の地を訪れ、五感を研ぎ澄まし心を落ち着け、日常に“心の拠り所”を持ち帰れるような体験や商品を提供していく予定です。

<地域にとって>

どの町にも1つ以上の地域で永く愛される神社や仏閣があると思います。その場所を起点として、観光でも帰省でもない“心の拠り所”に出会うという新たな旅の目的を創出したいと考えています。今後、全国で人々の想いが集まり、心の拠り所を提供してきた神社とともにプロジェクトを進めていきたいと考えています。

高岡關野神社(たかおか・せきのじんじゃ)で続く神事の様子

ーーハシモト清は創業80年の神仏具問屋の使命として、変わりゆく価値観やライフスタイルの中に、日本人的な価値観や美意識、所作を取り戻す手段を提供し続けることを目指しています。

■ 会社概要

会社名:株式会社ハシモト清 (はしもと せい)

代表者:橋本卓尚

設立:1945年

本社:〒933-0911 富山県高岡市あわら町12−18

公式HP:https://www.hashimoto-sei.com/

お問い合わせ先:

tel:0766-22-8460

fax:0766-22-3611

takahisa-info@ray.ocn.ne.jp

(※1)引用元:2024年9月実施【仏壇に関する調査】(n=489)/株式会社アスカネット

※「April Dream」は、4月1日に企業がやがて叶えたい夢を発信する、PR TIMESによるプロジェクトです。私たちはこの夢の実現を本気で目指しています。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

1945年 富山県高岡市にて創業し、人々に心の拠り所となる商品や場を提供してきた神仏具問屋 株式会社ハシモト清(本社:富山県高岡市あわら町、代表取締役:橋本卓尚)は、4月1日を夢を発信する日にしようとするプロジェクト「April Dream」に賛同します。このプレスリリースは株式会社ハシモト清の夢であり、実現を本気で目指しています。

創業80周年を迎える神仏具問屋・ハシモト清のApril Dream

■ハシモト清は「日常的に目を瞑る行為を促し、誰かや何かとの繋がりを感じられる道具が神仏具である」と考えます

ー小さい頃、仏壇に手を合わせ目を瞑った経験はありますか?

祖父母の家や実家に帰省すると、仏壇の前でお線香を炊き、おりんをならし、手を合わせて目を瞑るーー。20代後半以降の世代には、そんな原体験がある方も多いのではないでしょうか。

効率化や生産性が求められる現代において、眠る時間以外で目を瞑り何かに想いを馳せる、もしくはゆっくりお香を炊くという時間を確保することは難しく、ヨガや瞑想やサウナがブームになるなど、意識的にその時間を作ることができるコンテンツがトレンドになっています。

しかし、家に仏壇や神棚があった時代は自然や神様、ご先祖様など、直接触れられないけれど確かにそこに存在する何かとの繋がりを、日本人的感覚や美意識として感じる時間が日常的にありました。それは日本人的原風景にもなり、心の安定に繋がる拠り所にもなっていました。

“日常的に目を瞑る行為を促し、誰かや何かとの繋がりを感じられる道具/手段”である神仏具。現代において「人々の心の拠り所」に成り得る道具を、もう一度今のライフスタイルに合う形で日常に取り戻していく。それが人々へ心の拠り所を提供し続けてきたハシモト清の使命だと考えています。

■創業80年、ハシモト清(せい)と神仏具の歴史

<終戦後、鋳物/漆器の産地・富山県高岡市の職人と神仏具の製造・販売をスタート>

1945年 富山県高岡市で創業した神仏具問屋であるハシモト清は、現在の代表である3代目 橋本卓尚(たかひさ)の祖父・橋本清一(せいいち)と祖母・橋本とよの切り盛りによって、戦後まもない激動の日本において美術銅器や仏具をメーカーとして製造・販売する事業を中心に栄えてきました。清一は営業として全国各地を巡り、国内外への販売を担当。妻 とよは地元・高岡に残り、商品の製造まわりを一手に担います。女性が工場を回り、職人たちを束ねる姿は当時では珍しく、その豪胆な性格も相まって、今でも職人たちの間で語り継がれるほどの存在でした。

創業39年目、産業が発展し多くの関連製造業の方々と仏具を製造していました(写真中央/清一・とよ)

<家を建てる予算の3分の1を仏間・仏壇に使う、暮らしの中心に仏壇や神棚がある日本の原風景>

地域ごとに特色があり、つくりや加飾が異なる仏壇。豪華絢爛な仏壇と仏壇のための仏間は家族が想いを込めてつくる場でした。

仏壇の文化は天武天皇の時代、西暦685年から始まったといわれています。日本古来の文化として、仏壇は先祖と繋がり対話する場を作る装置であり、家にご先祖様を祀り、家族を守ってもらう重要な拠り所でした。神具である神棚もまた、家庭や会社の商売繁盛や安泰を願う拠り所として、永く大切にされてきました。戦後の日本において、家を建てる際の予算の3分の1が仏間・仏壇に使われるのが一般的だったことからも、その存在は家や家族と非常に大きな結びつきがあったことが伺えます。

<1980年代以降 仏間が家の間取りからなくなり、2024年には仏壇がない家庭が70%超>

1980年に入ると住宅の洋風化が進み、和室のある間取りが減少。それと共に“仏間”も自然となくなっていきます。2024年9月に実施した20代~59歳に向けたネット調査(※1)では、現在家に仏壇がないと回答した人が70%を超えました。業界内でも、現代のライフスタイルにあわせて仏壇のサイズダウンやデザインのモダン化が進んでいます。また、近年では海洋散骨や樹木葬などお墓を買わずに、少量の遺骨を手元で供養するという選択肢も出てきました。変わりゆく時代のなか、ハシモト清では現代のライフスタイルに馴染む神仏具の開発を続けてきました。

ハシモト清はいまの暮らしに馴染むことや、故人や家族の好みに合わせて仏具を選べるよう、仏具の企画・開発を通して、選択肢を広げてきました

■令和の時代に求められる“何かや誰かとの繋がり”や“日本的美意識”を探求

<自然や神事、先祖との繋がりが薄れた今、精神的な支えとなる「心の拠り所」のブーム>

SBNR(Spiritual But Not Religious/宗教的ではないがスピリチュアル)という言葉が近年注目を浴びています。近年欧米を中心に注目を集める概念で、特定の宗教を信仰していないが精神的な豊かさを求める人々やその価値観を指します。ヘルシーで健康的な食事、マインドフルネスなど、目に見えない精神的な価値への関心が高く、日本の伝統的な信仰や宗教、思想文化の中で培われた価値観と非常に親和性が高いと言われています。

<自分をととのえる、これからの「心の拠り所」を再定義>

80年に渡り人々に「心の拠り所」を提供してきたハシモト清は、本当にいま人々が求めているものを探求するため、これからの日常に残していきたい日本ならではの価値観や美しい所作、そして人々に今必要な「心の拠り所」を探求するラジオ番組「日本のものづくりと美しい生活」を2024年12月よりpodcastにて開始しました。ゲストは、香り、食/お酒、アパレルなど人々の生活により身近な拠り所を生み出している方々を迎えています。番組や、ヒアリングを通してSBNRと言われる価値観を持つ方々の声を集め、神仏具が人々にもたらしてきた行為や繋がりの再定義を進めています。

▼podcastにて配信/ラジオ番組「日本のものづくりと美しい生活」

https://open.spotify.com/show/3h0id7Ixkj7oDK9mQuRKrW?si=c36c2f9296cf4f1c

引用元:HAKUHODO HUMANOMICS STUDIOが配信する「SBNRレポート」

また、社内でデットストックとなっていた1980年代以降の仏具の香炉や花立を、現代の職人の手で加飾してアップサイクルし、現代の生活に戻すブランド「わびさびポット(R)︎」の企画開発・販売なども手がけています。1つとして同じものはない職人の手仕事と、そこに植物が加わることで自然との繋がりを感じられるプロダクトは、手元に置くことでふとスイッチを切り替えられるアイテムとして販売開始から話題となっています。

デットストックの仏具の香炉や花立を再加飾し、多肉植物を植えることで現代の生活に戻したブランド「わびさびポット(R)︎」

■町の発展を願い創建された「高岡關野神社」の敷地内で、心の拠り所となるアイテムや時間と出会う宿を備えた体験型ショップを2025年中にオープン

<人々にとって>

2025年、ハシモト清のはじまりの場所である富山県高岡市にて1806年に城の鎮守として建てられた高岡關野神社(たかおか・せきのじんじゃ)の敷地内で、SNBRな人たちがそれぞれの心の拠り所となる商品や、時間に出会う体験ができる宿を備えたショップをオープンする計画が進んでいます。いまを一生懸命に生きる人々が、年に一度高岡の地を訪れ、五感を研ぎ澄まし心を落ち着け、日常に“心の拠り所”を持ち帰れるような体験や商品を提供していく予定です。

<地域にとって>

どの町にも1つ以上の地域で永く愛される神社や仏閣があると思います。その場所を起点として、観光でも帰省でもない“心の拠り所”に出会うという新たな旅の目的を創出したいと考えています。今後、全国で人々の想いが集まり、心の拠り所を提供してきた神社とともにプロジェクトを進めていきたいと考えています。

高岡關野神社(たかおか・せきのじんじゃ)で続く神事の様子

ーーハシモト清は創業80年の神仏具問屋の使命として、変わりゆく価値観やライフスタイルの中に、日本人的な価値観や美意識、所作を取り戻す手段を提供し続けることを目指しています。

■ 会社概要

会社名:株式会社ハシモト清 (はしもと せい)

代表者:橋本卓尚

設立:1945年

本社:〒933-0911 富山県高岡市あわら町12−18

公式HP:https://www.hashimoto-sei.com/

お問い合わせ先:

tel:0766-22-8460

fax:0766-22-3611

takahisa-info@ray.ocn.ne.jp

(※1)引用元:2024年9月実施【仏壇に関する調査】(n=489)/株式会社アスカネット

※「April Dream」は、4月1日に企業がやがて叶えたい夢を発信する、PR TIMESによるプロジェクトです。私たちはこの夢の実現を本気で目指しています。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ