『この世界の片隅に』は単なる反戦アニメーションではない

いまを生きる日本人「誰でもの物語」

反戦ではあるが、エンターテイメントでもある

「戦争反対」と声高に主張されても、心に響かない時がある。戦争そのものが悪であるということは、ほとんど普遍的と言っても良い倫理観であり、余程の右派的価値観を持っている人でさえも、少なくとも建前としては共有している前提だろう。

本当の問題は、戦争そのものが悪であることを多くの人が理解しながらも、人類の歴史上において戦争が絶えたことがなく、今も世界中で「正義のために仕方なく」という名目で戦争が続けられていることなのではないか。

人間とはかくもアンビバレントな存在であり、「悪を乗り越えるための善をいかに実行するか」「正義とは何か」と葛藤を抱え、時に大きく後退しながらも、少しずつ前進してきたのである。だから、戦争を単に絶対悪として批判するだけでは、善悪の葛藤から外れた絶対善の位置に自己を置いてしまうかのように見えてしまうのだろう。

そういったこともあってか、個人的にはどうも、単純に「反戦」を訴えているものを苦手に感じてしまう時があった。小学校から高校にかけて、いろいろな映像や映画を教育的に見せられたこともあったような気がするが、正直に言うと心に深く響くことはほとんどなかったし、あまり記憶にも残っていない。

だから、映画『この世界の片隅に』も、CMで見た限りではよくある「反戦」の映画なのかと思って、あまり興味が惹かれなかった。しかし、いろいろな感想やレビューを目にして、どうやらそれだけではないらしいと感じ、早速劇場まで行って鑑賞してきた。

実際に観てまず感じたのは、事前に抱いたイメージとは違って、純粋にエンターテイメントとしても楽しめる映画だということだ。もちろん「反戦」のメッセージが強く込められているが、それだけではない面もある。

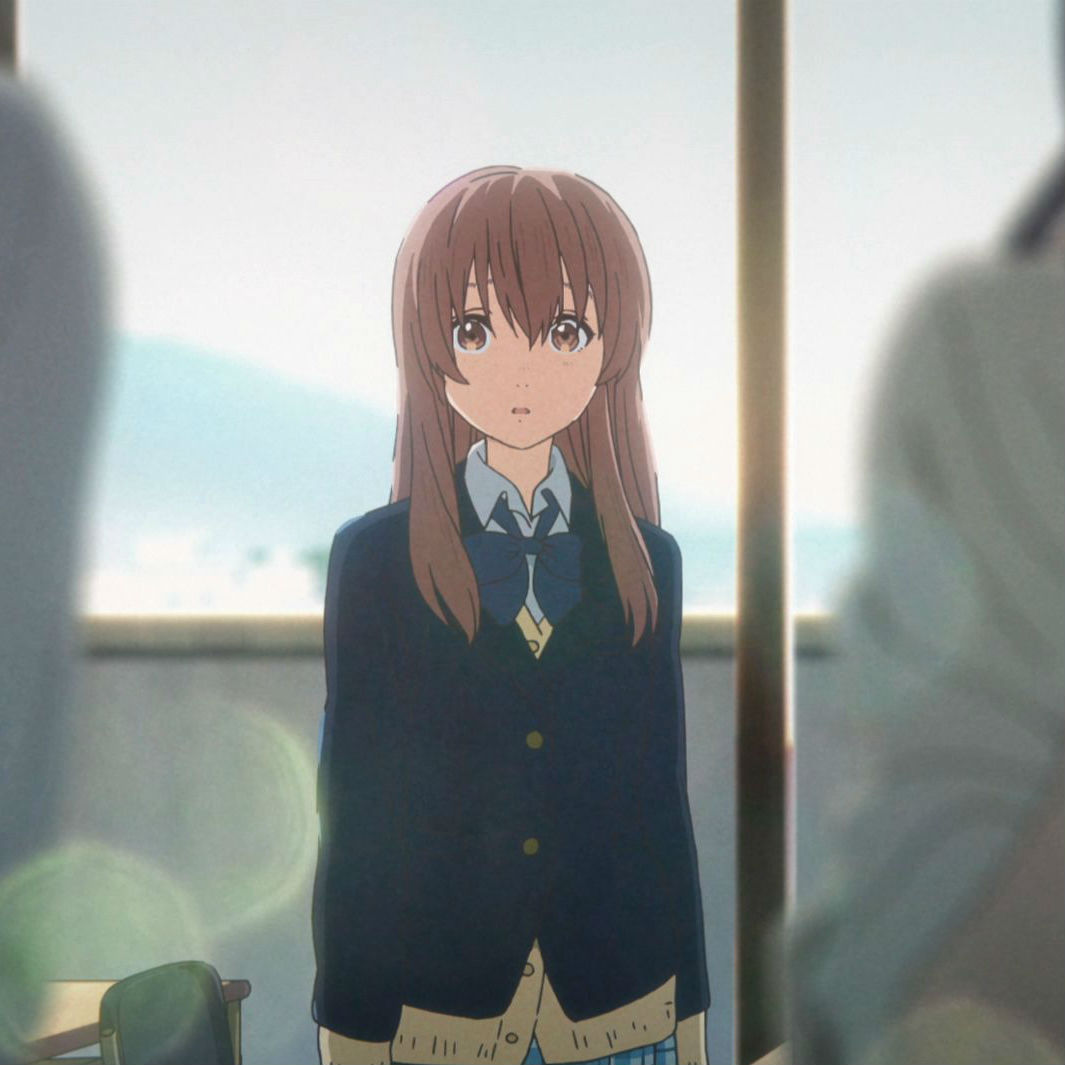

『この世界の片隅に』の主人公すずは、絵を描くことが得意だが、ぼーっとしていたり、どこか抜けていたり、大人になっても不器用で子供っぽいところがあったりして、現代で言うところの「天然」な女性だ。すずの声を担当した女優のんが『あまちゃん』で演じた天野アキとも、少しイメージが重なる。

広島の実家の家族や祖父母、友人たち、呉の嫁ぎ先の家族や親戚たちは概ね温かくすずに接し、映画の前半はコミカルなシーンも多い。戦争の時代でも笑顔を絶やさずに生きていく一般の人たちの姿が描かれていて、微笑ましく、楽しみながら見られるだろう。戦場はまだ遠くにあり、内地にいる人々には本当の情報が伝わってこないため、前向きさを保てているのだ。

映画でも、最初の空襲の様子を見たすずが「ここに絵の具があったらいいのに」と思うように、現実感を感じていない様子が、巧みな演出で描かれている。

主な舞台となる呉は、海軍の鎮守府が置かれ、連合艦隊旗艦の戦艦・大和など多くの軍艦が根拠地とする軍港であった。そのため、制海権、制空権が失われた昭和20年になると激しい空襲が何度も行われるようになる。

度重なる空襲の戦火にさらされたすずと家族たちからは次第に笑顔が消えていき、戦争という現実に直面して、多くのものを失うことにもなる。そして、すずの実家がある広島には原爆が投下される。それでも、戦争が終わり物資や食糧が少ない中で、すずと家族たちは少しずつ笑顔を取り戻していくようになっていく。

- 1

- 2