りゅうちぇるの傲慢、氷川きよしの勘違い、「LGBT無罪」に守られる令和のオネエ系はどこへ向かうのか

対照的に、氷川は14年、男性マネージャーへのセクハラなどが報じられた。オネエ言葉でイチモツの大きさを聞いたり、男や宗教に興味がないと知ると、罵倒したり、

あくまで想像だが、生物学的に男である人が、完全に男を捨てることは難しい。その分、男らしくしようとすればすることもでき、カムフラージュの意味でもそれは有効なのだろう。

だからこそ、りゅうちぇるはかつてジェンダーレス男子として売っていた時代にもイメージとは裏腹の勇敢さを見せたり、結婚後に「新たなイクメン」的子育て論を呈示したりもできたわけだ。それは性的グレーゾーンにいる者の強みでもあり、同じことが氷川にもいえる。「演歌の貴公子」として歌うときの凛々しさと高齢女性ファンへの優しさを両立できたのも、カミングアウト前、時々カバーする女歌がやたらとエモかったのも、つまりはそういうことだ。

ふたりに限らず、芸能界、あるいは芸術の世界全般において、いわゆるオカマは多大な貢献をしてきた。その特異な芸術的才能と発揮は、両性具有的感性と少数派ゆえの抑圧のたまものである。このふたつの要素は両輪ともいうべきものだが、じつは後者のほうが重要かもしれない。

話は少しそれるが、沖縄の島唄は米国占領下の時代がいちばん充実していたという話も聞く。抑圧こそがパワーを生むのだ。

オカマも抑圧されることで、その感性が活きる。普通の男でも女でもないことをいじられつつ、普通の男や女にはない才能を畏敬されたりもするわけだ。

その点、令和のツートップにはいささか残念なところもある。賞賛だけを求め、非難されることを封じようとしているように見える姿勢についてだ。

たとえば、氷川はインスタで、

「揶揄ったりバカにしたりそんな毎日に人権なんてありもしない。一人の尊い命を色物にしないでほしい」

と、呼びかけたりしている。が、性のあり方がどうこうに限らず、人は誰だって賛否両論のなかで生きているのではないか。せっかく優れた「色物」として世に出たのだから、賛否両論を堂々と受け止めてほしいものだ。

なにせ、LGBT無罪という新たな特権は一時的なものにすぎない。それはポリコレという思想の異様な盛り上がりが歪ませた時代の流行りでしかないからだ。

ともあれ、彼らのような人たちは基本的にしぶとい。今年いっぱいで活動をいったん休止する氷川も早期の復帰をにおわせているし、りゅうちぇるはインスタでこんな決意を披露した。

「有難いことに、こんな私でも、これからは本当の私として生きていく環境を頂けているからこそ、この先どんな波が来ても、しぶとく生きていこうと思っています」

立派な決意に見えるが、忖度されながら自分だけの美や正しさを追い求めて生きていくのは、楽なことでもある。美輪明宏やおすぎとピーコといったレジェンドたちは、オカマをいじりつつ畏敬もするという世間の「普通」としっかり対峙し続けてきた。

りゅうちぇるや氷川にも、できればそんな生き方をしてほしい。リスクを取らずして、本当の賞賛は得られないのだから。

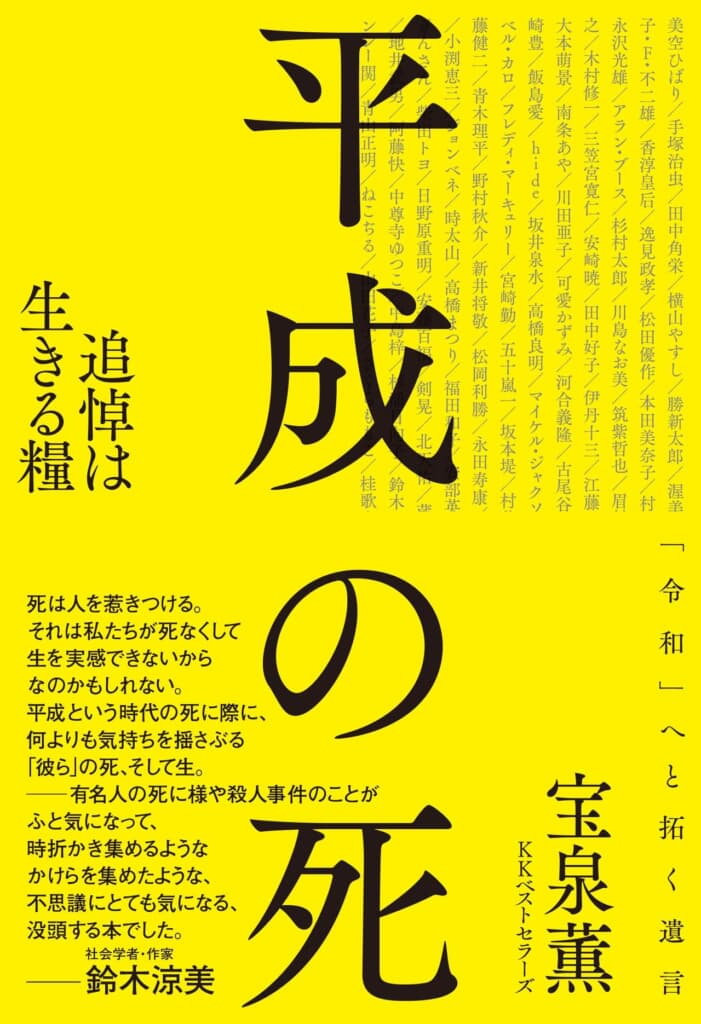

文:宝泉薫(作家・芸能評論家)

- 1

- 2