絶体絶命のフランス・レジスタンス、救えるのはイギリス軍の木製万能機モスキートのみ

驚異の木製万能機モスキートの活躍 ~フランス・レジスタンスを救出せよ! 「ジェリコー」作戦~ 第3回

窮地に立たされたフランス・レジスタンス

1944年1月のある日、アミアンの南の郊外、寒村ドゥリーにほど近い牧草地に隣接する潅木林にドイツ陸軍野戦憲兵隊の1個小隊が潜伏し、1軒の農家を監視していた。

「小隊長、奴が戻ってきました!!」

夕方から張り込みを続けていた上級曹長が、腰を屈めた「戦場走り」で小隊長の下にやってきて報告する。

「曹長、その白い息をコートの襟元に吐き込め。いい目印になってるぞ。奴は一人か?」

「はい」

小隊長は、暗色のソフト帽を目深に被り、同色の皮製のロングコートを着込んだ、傍らに佇む2人の男たちのほうを向くと言った。

「すぐに動きますか?」

そのうちの1人、眼鏡の男が応える。

「いや、あと5分待ってからだ。奴はきっと、寒さしのぎに湯で足を温める。そのときを襲えば、外を見張っている可能性はうんと低くなる」

小隊長は、この無表情の不気味な男たちの洞察力に舌を巻いた。何とも嫌な奴らだが、さすがゲシュタポだけのことはある。

「わかりました。おい、みんな聞いたな。あと5分で踏み込むぞ。それぞれ配置につけ」

小隊は件の農家をぐるりと取り囲む。そして、MP40短機関銃を腰だめに構えた2人の憲兵のうちの1人が、全身の力を込めて玄関のドアを蹴りつけた。木材が歪んだ音とともに、ドアが弾けるように開く。同時に2人の憲兵は屋内に飛び込むと、MP40の銃口を左右に振って威嚇した。その先には、ズボンの裾を膝まで捲り上げた貧相な体格の50歳過ぎの男が、湯気を上げる洗面器に両足を突っ込んだまま、驚愕の表情を浮かべて立ち竦んでいた。

露払いの2人の憲兵に続いて室内に入った眼鏡の男は、囁きともいえそうな小声ながら、不気味な威圧感がこもったフランス語で言った。

「牛飼いのアンリだな。君がレジスタンス活動に関与していることはもう調べがついている。同行願おうか」・・・・。

「また捕まったか。これは本当にまずい」

仲間が次々とドイツ軍に捕まっているという急報に、フランス・レジスタンス首脳部は慄いた。放っておけば、捕まったレジスタンス員たちは残虐な拷問にかけられて重要情報の自白を迫られるだけでなく、最終的には全員が確実に処刑されてしまう。情報の漏洩を防ぎ、彼らの命を救うには、たったひとつだけ方法が残されていた。

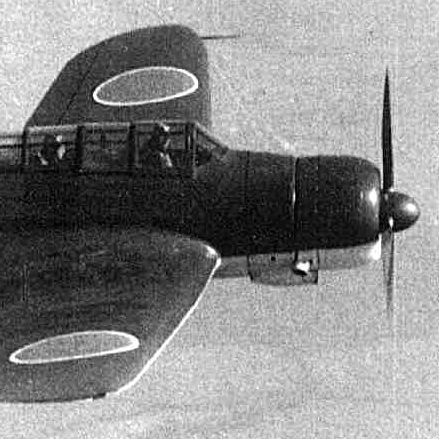

だがそれは、イギリス空軍、それもモスキートでなければできない「仕事」だった。