海防の温度差 松江藩編

外川淳の「城の搦め手」第89回

■松江藩VS鳥取藩

江戸時代後期から明治維新が達成されるまで、日本の沿岸エリアにおいては台場と称される砲台が約1000カ所築かれた。

同じ山陰にあり、隣接する松江藩と鳥取藩は、協調して外国からの侵略に対処すべきところが、ばらばらの海防戦略を抱いていた。

親藩大名の松江藩は、まず幕府を中心とする体制の再構築を目指しているのに対し、外様大名の鳥取藩は尊皇攘夷派が藩政を主導した。

このような政治的対立もあり、両者は、まったく協調せず、情報交換もせず、大小さまざまな台場を築造した。

松江藩は、全国的標準からすると、海防意識が非常に高く、19世紀初頭には台場の築造を開始。合計28カ所の大小様々なタイプの台場を築造した。

そのうち、数か所については全国標準の台場も存在したものの、大半は小型砲が数門配備できる程度の小規模の台場が多数を占めた。

日御碕台場は、松江藩が築いた台場のなかで、小規模サイズの典型例といえる。

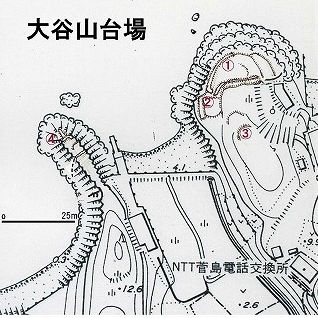

日御碕台場略測図 作成/外川

位置的には、日御碕神社の裏山にあたり、崖の上に大砲が1門設置可能なスペースが造成され、その背後には、弾薬庫と駐屯地として想定される窪地が今日に伝えられる。

日御碕台場 大砲設置ポイント/写真の2は高さ約1メートルの土塁?土塁に見えなくもない。いや、これは土塁なのだ!

図面は1時間程度でブッシュと格闘しながら作成。最近、正確さよりも、台場の縄張り図をそれらしく見せるデフォルメの技術だけが先走っているような?

砲台スペースの背後に位置する窪地。駐屯地と弾薬庫を兼ねたスペース

軍事的視点から見れば、この台場は、まったく役に立ちそうもない防御施設ともいえるのだが、なぜ、幕末の日本人がこのような施設を築いたかという問題を考察することは意義があり、遺構が今日に伝えられたことは幸運とみなすべきだろう。